- Структура пехотного корпуса и его тактическое назначение в начале XX века

- Состав и роли ключевых подразделений в пехотном корпусе

- Иерархия полевого командования и каналы связи в бою

- Программы обучения пехоты до Первой мировой войны

- Основные направления обучения

- Основные компоненты подготовки

- Проблемы снабжения и логистики пехотных дивизий в 1914-1917 годах

- Нехватка транспорта

- Нарушения в системе снабжения

- Оперативные схемы развертывания и адаптации на Восточном фронте

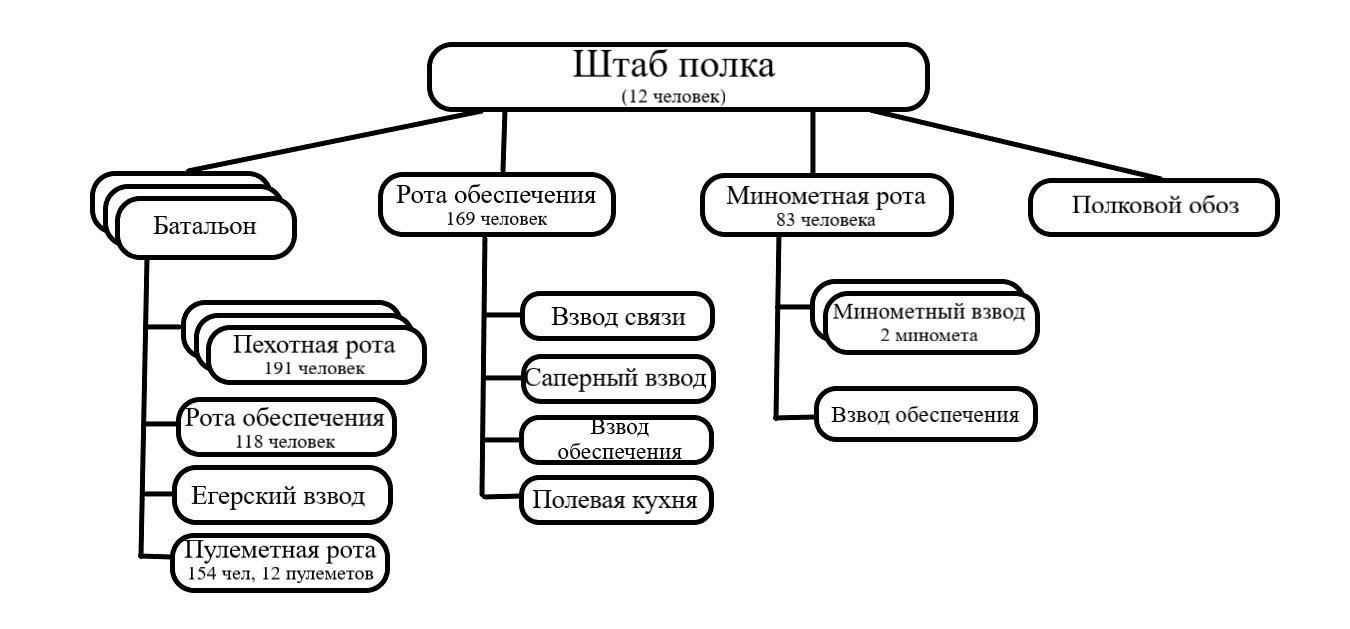

При рассмотрении роли батальонов в полевых условиях необходимо хорошо понимать их основную структуру. Организация дивизии включала в себя целый корпус офицеров и солдат, отвечавших за различные аспекты военных операций. Каждый корпус делился на более мелкие подразделения, каждое из которых курировалось командирами дивизий с определенными обязанностями. Как правило, дивизия состояла из нескольких батальонов, в которых особое внимание уделялось пулеметным группам и вспомогательному персоналу.

Каждое подразделение было спроектировано таким образом, чтобы обеспечить гибкость на поле боя, а специализированные унтер-офицеры (NCO) обеспечивали жизненно важное руководство. Численность личного состава батальона варьировалась, но часто превышала несколько сотен человек, в зависимости от конкретных оперативных потребностей и целей миссии. Количество офицеров было пропорционально размеру и сложности подразделения.

Командир корпуса отвечал за развертывание пехоты, а также за эффективность логистических операций, которые часто включали управление поездами и координацию перевозок. На протяжении 1914-17 годов для поддержания боеспособности и готовности подразделений вносились коррективы, которые включали в себя постоянную переоценку боеспособности бойцов и реорганизацию в случае необходимости.

Наличие пулеметов сыграло решающую роль в этот период, и все большее внимание уделялось их включению в стратегию как наступательных, так и оборонительных маневров. Количество офицеров, необходимых для работы с этим оружием, считалось критическим, и их часто объединяли в специализированные батальонные подразделения в составе более крупной дивизии.

Структура пехотного корпуса и его тактическое назначение в начале XX века

Структура пехотного подразделения в начале XX века состояла в основном из батальонов, объединенных в полки. Каждый полк содержал дивизионный штаб и поддерживался артиллерийскими и пулеметными подразделениями. Типичный батальон состоял из 4 рот, каждая из которых подразделялась на взводы. Общая численность такого батальона составляла от 800 до 1000 солдат, в зависимости от оперативных потребностей. Офицеры и сержанты (NCO) играли важнейшую роль в поддержании дисциплины и координации передвижений, обеспечивая быстрое реагирование подразделения на изменения обстановки на поле боя.

Ключевую роль в эффективности боевых действий играло материально-техническое обеспечение. Это было особенно важно, учитывая зависимость от поездов снабжения боеприпасами, продовольствием и медикаментами. Использование моторизованных или конных повозок (в военных отчетах их часто называют «обозными») было необходимо для поддержания боевой готовности пехотных подразделений во время длительных кампаний. В задачи этих групп материально-технического обеспечения входило обеспечение бесперебойной доставки грузов на фронт, зачастую в сложных условиях.

Пулеметы были включены в состав батальона для обеспечения подавляющего огня, что является важнейшим компонентом современной войны. Каждый батальон мог развернуть несколько пулеметов, которые часто прикреплялись к определенным ротам для обеспечения тактической гибкости. Эффективность этого оружия повышалась благодаря наличию специально обученных экипажей, которые в тесном контакте с офицерами обеспечивали оптимальное размещение и использование пулеметов в ходе боевых действий.

Тактическая роль дивизии заключалась в скоординированном поражении вражеских сил при поддержке как тяжелой артиллерии, так и легких подразделений, таких как разведчики и сигнальные войска. Командир дивизии отвечал за контроль над действиями подчиненных ему подразделений, обеспечивая слаженность и эффективность формирования при атаке или обороне стратегических объектов. Командир и штаб дивизии часто корректировали стратегию в зависимости от динамики развития боевых действий.

Основной задачей батальона было вступление в бой и разрушение вражеских линий, часто в сочетании с артиллерийской поддержкой и кавалерийской разведкой. Этот вид боевых действий требовал высокой степени гибкости и дисциплины как от офицеров, так и от солдат. Во время крупных столкновений способность быстро адаптировать тактику, используя местность и имеющиеся ресурсы, часто становилась решающим фактором в исходе боя.

В рамках офицерской структуры младшие офицеры, включая «унтер-офицеров», отвечали за руководство небольшими подразделениями батальона, такими как взводы или эскадроны. Эти командиры были крайне важны для поддержания сплоченности и дисциплины подразделения под огнем. Унтер-офицеры занимали промежуточную командную должность, часто выступая в роли связующего звена между высшим командованием и солдатами на передовой. Их руководство было необходимо для успешного выполнения тактики и поддержания боевого духа во время трудных боевых действий.

Состав и роли ключевых подразделений в пехотном корпусе

В типичной дивизии пехотные подразделения построены таким образом, чтобы обеспечить гибкость и тактическую эффективность в различных боевых сценариях. Батальон состоит из нескольких рот, каждой из которых командует капитан, а основу составляют пехотинцы, которым помогают такие специалисты, как связисты и носильщики. Численность типичного батальона в дивизии составляет около 800-1000 солдат, в зависимости от состава и дислокации подразделения.

В этой структуре пулеметные взводы играют ключевую роль в обеспечении подавляющего огня. В каждом батальоне обычно имеется два или более пулеметных отделения, которыми командует старший сержант. Эти взводы вооружены пулеметом M1910 Maxim, что значительно повышает огневую мощь батальона. Эти подразделения необходимы для рассечения вражеских формирований и обеспечения безопасности флангов пехоты во время наступательных операций.

Еще одним важным аспектом поддержки батальона являются подразделения материально-технического обеспечения и обслуживания. Взвод кухни обеспечивает питание солдат, а транспортные подразделения занимаются поставками необходимых материалов, включая боеприпасы, снаряжение и медикаменты. Штаб дивизии, включая командира дивизии (обычно генерала), обеспечивает координацию между этими службами, поддерживая боевую готовность и моральный дух.

Кроме того, унтер-офицеры (NCO), такие как сержанты и младшие офицеры, играют решающую роль в поддержании дисциплины и командования в рядах. Они, как правило, отвечают за контроль над обучением, оперативной готовностью и тактическим руководством в отсутствие офицеров.

В рамках общей организации дивизии дивизионные артиллерийские и инженерные подразделения оказывают важнейшую поддержку, дополняя пехоту в осадных операциях или на оборонительных рубежах. Эти вспомогательные подразделения интегрированы в командную структуру дивизии, что повышает общий оперативный потенциал во время боевых действий.

Иерархия полевого командования и каналы связи в бою

Для оптимального командования и управления в бою необходимо строго придерживаться иерархии в дивизионной структуре. На базовом уровне командир роты координирует действия отдельных подразделений, а командир батальона контролирует несколько рот, обеспечивая соответствие всех элементов стратегическим целям. Над ними возвышается командир полка, который руководит всем полком, выступая в качестве важнейшего связующего звена между передовыми подразделениями и вышестоящими командирами.

В контексте полевых операций начальник штаба играет незаменимую роль в передаче приказов командирам дивизий, которые затем передаются в отдельные батальоны. Эффективная связь имеет первостепенное значение для обеспечения четкости и своевременности инструкций. Каналы связи должны быть надежными и устойчивыми, а посыльные, бегуны и сигнальные подразделения должны обеспечивать резерв на случай отказа основных систем. В некоторых соединениях широко использовались полевые телефоны и беспроводные радиостанции, хотя в хаосе боя они часто оказывались ненадежными.

На дивизионном уровне командиры в значительной степени полагаются на своих штабных офицеров в вопросах материально-технической поддержки, включая снабжение, медицинскую эвакуацию и подкрепление. Тесные отношения между унтер-офицерами и сержантами на уровне роты обеспечивали эффективное управление пулеметными подразделениями и другим тяжелым вооружением, которое имело решающее значение для поддержки продвижения пехоты или отражения атак противника.

Связь от батальона к полку обычно передавалась с помощью бегунков или, при наличии, установленных полевых телефонов. В ближнем бою устные приказы часто имели приоритет, и командиры полагались на своих непосредственных подчиненных командиров, которые должны были быстро выполнять директивы. В задачи подразделений связи входило поддержание беспроводной связи, хотя зона ее действия могла быть ограничена рельефом местности и погодными условиями, что создавало постоянные проблемы во время наступательных операций.

По мере развития боевых действий поддерживать связь между командирами низшего звена и вышестоящими инстанциями становилось все сложнее. Правильное управление приказами с полкового или дивизионного уровня имело решающее значение для координации крупномасштабных маневров и обеспечения понимания войсками меняющегося характера поля боя. Сохранение сплоченности и управления, особенно в районах с непроходимой местностью или ограниченной видимостью, зависело как от способности командиров адаптироваться к меняющейся ситуации, так и от способности подчиненных выполнять приказы под огнем.

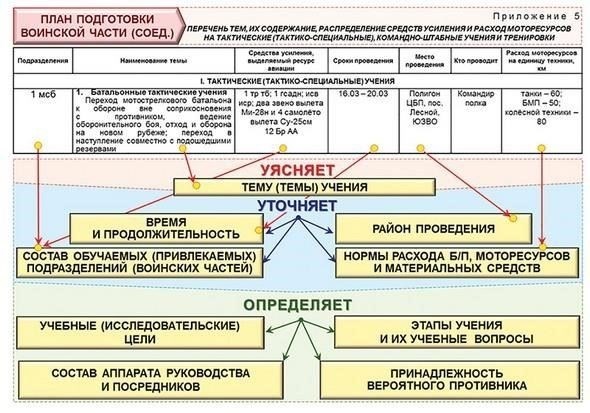

Программы обучения пехоты до Первой мировой войны

Для личного состава батальонов в 1914-17 годах специализированное обучение было жизненно необходимо для подготовки к боевым и оперативным действиям. Процесс обучения был направлен на то, чтобы солдаты умели выполнять различные задачи, от управления оружием до материально-технического обеспечения.

Основные направления обучения

Обучение проводилось офицерами и унтер-офицерами. Они включали в себя учения, меткую стрельбу и тактику. Значительная часть обучения была посвящена эксплуатации пулеметов и обязанностям, связанным со снабжением и обслуживанием.

Основные компоненты подготовки

Инструкторы уделяли особое внимание дисциплине, выносливости и координации, часто имитируя условия боевых действий. Эти упражнения были направлены на то, чтобы солдаты могли адаптироваться к динамичному характеру войны. В рамках учебной программы солдаты выполняли как индивидуальные, так и групповые задания, оттачивая навыки командной работы и общения.

Подразделения также обучались управлению снабжением. Водители и вспомогательный персонал были проинструктированы о важности поддержания стабильного потока провизии на фронт. Правильное обращение с транспортными средствами и координация действий с другими подразделениями были ключевыми моментами в этой части обучения.

В этот период роль офицеров и унтер-офицеров была центральной в поддержании стандартов, установленных для солдат. От их руководства зависела готовность подразделений к военным испытаниям.

Проблемы снабжения и логистики пехотных дивизий в 1914-1917 годах

В 1914-1917 годах материально-техническое обеспечение пехотных частей российских вооруженных сил было сопряжено со значительными трудностями. Одной из главных проблем была неадекватная транспортировка людей и грузов, поскольку количество повозок и лошадей часто оказывалось недостаточным для удовлетворения потребностей быстро мобилизующихся войск. Командиры дивизий и батальонов часто сталкивались с задержками в получении важнейших предметов снабжения, таких как боеприпасы, продовольствие и медикаменты, необходимых для поддержания боеспособности их войск.

Нехватка транспорта

К 1915 году нехватка подвижного состава и лошадей привела к напряжению на линиях снабжения. Ограниченное количество транспортных средств замедляло передвижение батальонных формирований и их вспомогательного снаряжения. Отсутствие технического обслуживания имеющихся повозок усугубляло эту проблему, вызывая частые поломки. Полевые кухни для питания войск, часто приданные батальонам, сталкивались с аналогичными проблемами в суровых условиях. Неразвитость автомобильных и железных дорог еще больше усугубляла транспортную неэффективность.

Нарушения в системе снабжения

Поддержание стабильного потока товаров первой необходимости, таких как продовольствие и боеприпасы, было постоянной проблемой как для командиров, так и для унтер-офицеров, отвечающих за материально-техническое обеспечение. Помимо нехватки транспорта, неспособность правильно организовать доставку грузов с центральных складов в передовые части часто приводила к их нехватке. Это затрудняло поддержание должной численности и морального духа батальонов. Численность дивизии могла быстро сократиться, если подразделения страдали от голода или не имели необходимого снаряжения.

- Недостаточные запасы продовольствия приводили к недоеданию солдат, что сказывалось на их боеготовности.

- Нехватка боеприпасов часто приводила к остановке операций или использованию захваченных ресурсов противника.

- Медицинские запасы и полевые госпитали часто были перегружены, что замедляло процесс выздоровления раненых солдат.

Усилия по упорядочению линий снабжения наталкивались на сопротивление, поскольку отсутствовали эффективные системы определения очередности поставок. Малое количество обученных логистов и унтер-офицеров затрудняло эффективное проведение крупномасштабных логистических операций, особенно когда речь шла о быстрой мобилизации и демобилизации батальонов на огромных расстояниях.

Оперативные схемы развертывания и адаптации на Восточном фронте

Командование Восточного фронта адаптировало оперативное развертывание в соответствии с конкретными региональными задачами. Ключевое значение имели распределение ресурсов и материально-техническое обеспечение, например, расположение батальонов и перемещение дивизионных грузов. Командиры дивизий уделяли пристальное внимание структуре и боеготовности своих подразделений. Количество солдат в батальоне регулировалось, часто под влиянием имеющихся лошадей для транспортировки, готовности подразделений к быстрой мобилизации и количества унтер-офицеров, способных эффективно управлять операциями. Эффективное размещение пулеметов было приоритетным на ключевых позициях для эффективной обороны от наступающих войск противника.

Были внесены коррективы, чтобы оптимизировать передвижение вспомогательных подразделений, особенно распределение колонн снабжения (obozny) для обеспечения устойчивых операций. Расположение кухонных подразделений (kukhne) соответствовало строгому разделению, чтобы обеспечить надлежащее питание крупных сил на обширном театре военных действий. Командная иерархия была разработана таким образом, чтобы обеспечить быстрое принятие решений начальниками дивизий и командирами батальонов под руководством главы армии. В некоторых случаях небольшие батальоны объединялись для укрепления слабых позиций, что также влияло на количество солдат в каждой роте.

Изменения в стратегии развертывания часто диктовались меняющейся тактической обстановкой. По мере развития артиллерийской и пехотной тактики командиры корректировали расположение подразделений поддержки, уделяя особое внимание тыловому охранению и линиям связи для сохранения сплоченности. Такая адаптация обеспечивала командирам дивизий и батальонов возможность быстро реагировать на угрозы, сводя к минимуму потери личного состава и максимально эффективно используя имеющиеся ресурсы. Перераспределение ресурсов было обычным делом, и каждый корпус часто полагался на необученный или недоиспользуемый персонал для поддержки логистики или помощи в боевых операциях, когда это было необходимо.

На протяжении всего конфликта схемы развертывания корректировались в зависимости от меняющихся потребностей боевых действий. Эти гибкие стратегии позволяли войскам лучше взаимодействовать с противником и обходить его, максимально используя ограниченные людские ресурсы. Однако сложность управления столь крупными силами означала, что даже незначительные изменения в численности подразделений или организации унтер-офицерского состава оказывали прямое влияние на общую эффективность армии на поле боя.