- Организация и численность советской стрелковой роты

- Оперативная структура батальона в армии разработана для точного выполнения разнообразных задач. Каждый батальон, как правило, состоит из нескольких взводов, организованных для выполнения как наступательных, так и оборонительных задач. Взвод является основным подразделением, способным выполнять действия в координации с другими взводами полка или более крупными формированиями, такими как бригады.

- Внутри батальона определенные роли обеспечивают его оперативные возможности в различных сценариях. К ним относятся:

- Батальон действует как основной тактический элемент в составе крупного формирования, будь то полк или дивизия. Если полк состоит из нескольких батальонов, то дивизия — из нескольких полков, работающих в тесной координации для выполнения более крупных оперативных задач. Роли полка и дивизии важны для поддержания непрерывной фронтовой обороны или наступательных операций на больших расстояниях, иногда до 20 километров в день в зависимости от местности и оперативных условий.

- В период от Первой мировой войны до холодной войны организация подразделений в российских вооруженных силах претерпела значительные изменения, особенно в отношении состава батальонов и их роли на фронте. К моменту начала холодной войны эти изменения отражали как технологический прогресс, так и изменения в военной доктрине.

- Во время Первой мировой войны типичный русский батальон состоял из четырех стрелковых рот (рот), каждая из которых состояла из нескольких взводов (взводов). На общую структуру в значительной степени повлияли существовавшие до царизма военные нормы, при этом основная роль отводилась обороне, часто связанной с удержанием позиций против наступающих войск противника. Размер батальона, особенно численность личного состава, варьировался, но в целом был меньше более поздних стандартов, обычно насчитывая от 500 до 800 солдат. Батальон подчинялся полкам, которые входили в состав более крупных дивизий и играли ключевую роль в оборонительных операциях.

- К 1920-м годам развитие механизированных подразделений и совершенствование средств связи повлияли на структуру батальонов. Появление моторизованных и механизированных дивизий привело к изменению роли батальона, особенно в плане мобильности. Количество стрелковых рот сократилось, поскольку в батальоне все большее место занимали мотопехота и специализированные подразделения (такие как артиллерия и разведка). Этот сдвиг означал, что батальоны теперь могли поддерживать более быстрые и мобильные стратегии, что соответствовало меняющемуся характеру военных действий, особенно с ростом использования танков и самолетов.

- Во время Второй мировой войны советские военные еще больше реорганизовали свои подразделения, чтобы учесть масштабный характер боевых действий на Восточном фронте. Батальон стал более стандартным по своему составу, обычно состоящим из трех стрелковых рот (рот), каждая из которых имела несколько взводов (взводов). Батальон поддерживался более тяжелым вооружением, таким как противотанковые пушки и минометы, а его общая численность составляла 600-800 солдат. Переход к более крупным, более интегрированным подразделениям позволил добиться большей гибкости на поле боя. Наличие дивизионной артиллерии и дополнительных подразделений, таких как сигнальные и медицинские службы, стало решающим фактором для поддержания боеготовности и материально-технического обеспечения. Способность быстро и решительно реагировать как в наступательных, так и в оборонительных действиях была значительно улучшена.

- К началу холодной войны батальон превратился в более сложное и многопрофильное подразделение. Появление возможностей ведения ядерной, химической и биологической войны привело к необходимости создания специализированных батальонов в рамках одной дивизии. У каждого батальона были четко определенные функции в зависимости от его типа: пехотный, танковый или артиллерийский. Типичный батальон времен холодной войны включал в себя специализированные взводы для противотанковых операций, разведки и инженерно-боевых работ. Общий размер и состав батальона увеличился с учетом этих специализированных функций, а численность батальона возросла примерно до 1000 человек. Организационные изменения также отражали растущую зависимость от дивизионной и полковой поддержки логистических и тактических операций.

- Подразделения Красной армии придерживались строгих норм боевого построения в зависимости от типа и численности войск. Полк, численность которого обычно составляла около 2500-3000 человек, строился таким образом, чтобы обеспечить эффективное наступление и оборону на широком фронте. Ключевым элементом этой структуры было деление на батальоны, которые могли быть мобилизованы как для оборонительных, так и для наступательных операций. Каждый батальон общей численностью от 500 до 800 человек подразделялся на более мелкие тактические подразделения: взводы и эскадроны.

- Типичный полк РКК (Рабоче-крестьянской Красной Армии) состоял из нескольких подразделений, каждое из которых выполняло определенные функции в рамках общей военной структуры. Состав полка был стандартным: в каждом полку было 4-6 пехотных батальонов, а также вспомогательные подразделения — артиллерийские, разведывательные и сигнальные. Основной задачей полка было обеспечение эффективной обороны и наступательных операций на передовой.

- Оценивая оперативные возможности батальона в структуре Красной армии, необходимо учитывать различные сценарии боевых действий, с которыми он может столкнуться. Батальон, состоящий, как правило, из нескольких стрелковых рот, предназначен для выполнения различных тактических задач, от наступательных действий до оборонительных операций на фронте.

- Во время наступательной операции батальон в основном участвует в прямых штурмовых действиях. Батальон, численность которого в зависимости от подразделения может составлять от 400 до 800 солдат, будет продвигаться вперед при поддержке артиллерии из состава дивизионных сил и средств, например дивизионного артиллерийского полка. Стрелковые роты батальона, разбитые на взводы и отделения, наступали в плотном строю, используя минометы и пулеметы. Координация действий с другими батальонами дивизии обеспечивает синхронность усилий, направленных на преодоление обороны противника.

- В оборонительной роли батальону будет поручено удерживать сектор фронта. Основной задачей здесь является координация действий взводов, рот и дивизионных элементов поддержки для создания укрепленной обороны. Сила батальона заключается в его способности создавать опорные пункты и сохранять гибкость, противодействуя прорывам противника. Пехота вместе с артиллерией и противотанковыми подразделениями формирует многослойную оборону на ключевых участках местности, таких как переправы через реки или горные хребты. Координация действий с полком обеспечивает удержание обороны на более широкой территории, а батальоны выступают в качестве основных оборонительных блоков.

- На мобильность батальона в значительной степени влияет поддержка со стороны дивизионных подразделений, включая разведку и моторизованный транспорт. Это позволяет быстро перебрасывать батальоны в критические районы. В ситуациях, когда скорость имеет первостепенное значение, например во время прорыва или операций преследования, маневренность батальона в сочетании с огневой мощью артиллерии поддержки может использовать слабые места в обороне противника. Ключевым фактором здесь является координация действий стрелковых рот батальона и командования дивизии в целом, позволяющая быстро менять позиции, обеспечивая подвижность фронта и выводя противника из равновесия.

- Структура батальона обычно включает несколько стрелковых рот, которые поддерживаются специализированными взводами, такими как разведывательный, минометный и противотанковый. Каждая рота в батальоне обычно состоит из 100-150 солдат, а взводы — примерно из 30 солдат. Батальон действует в составе крупного полка, в котором может быть несколько батальонов. Полк, в свою очередь, входит в состав дивизии. В целом ресурсы дивизии обеспечивают огневую поддержку и материально-техническое снабжение, что повышает эффективность батальона в различных боевых сценариях.

Типичная структура стрелкового полка в советской армии во время Второй мировой войны состояла из нескольких стрелковых рот, каждая из которых делилась на взводы и отделения. Полк являлся ключевой боевой единицей, способной оборонять большие участки фронта. Командование полка отвечало за организацию тактических операций на поле боя, уделяя особое внимание слаженной обороне и наступлению.

Численность стрелкового батальона в составе полка составляла примерно 800-1000 солдат. Батальон являлся основным боевым элементом, организованным для обеспечения эффективной обороны и наступления на расстоянии до 30 км от исходной позиции. Каждый батальон имел в своем составе три стрелковые роты, минометный взвод и дополнительные вспомогательные подразделения.

В ходе боевых действий перед этими подразделениями ставились задачи по обороне важных позиций и нанесению ударов по силам противника. Численность роты обычно составляла от 120 до 150 человек. Эти роты часто принимали непосредственное участие в боевых действиях и играли важную роль в удержании стратегических позиций, особенно во время длительных кампаний за линией фронта.

Хотя стрелковый полк, как правило, был оснащен стандартным пехотным оружием, специализированные подразделения, такие как противотанковые и сигнальные взводы, оказывали существенную поддержку во время боя. Эти подразделения были крайне важны для поддержания связи и обеспечения дополнительной огневой мощи для успеха крупномасштабных операций. Организация советских подразделений отражала стремление к быстрому и адаптируемому реагированию на изменение боевой обстановки, что позволяло им поддерживать давление на противника в течение длительных периодов боя.

Организация и численность советской стрелковой роты

Типичная стрелковая рота в Красной армии времен Второй мировой войны представляла собой универсальное, боеспособное подразделение, состоящее из нескольких ключевых элементов. Ее структура была разработана таким образом, чтобы обеспечить гибкость и эффективность на передовой. Стандартная стрелковая рота обычно состояла из 120-150 солдат, разделенных на три-четыре взвода. Основной задачей подразделения было участие в пехотном бою, как в наступательных, так и в оборонительных операциях, под командованием капитана или старшего лейтенанта.

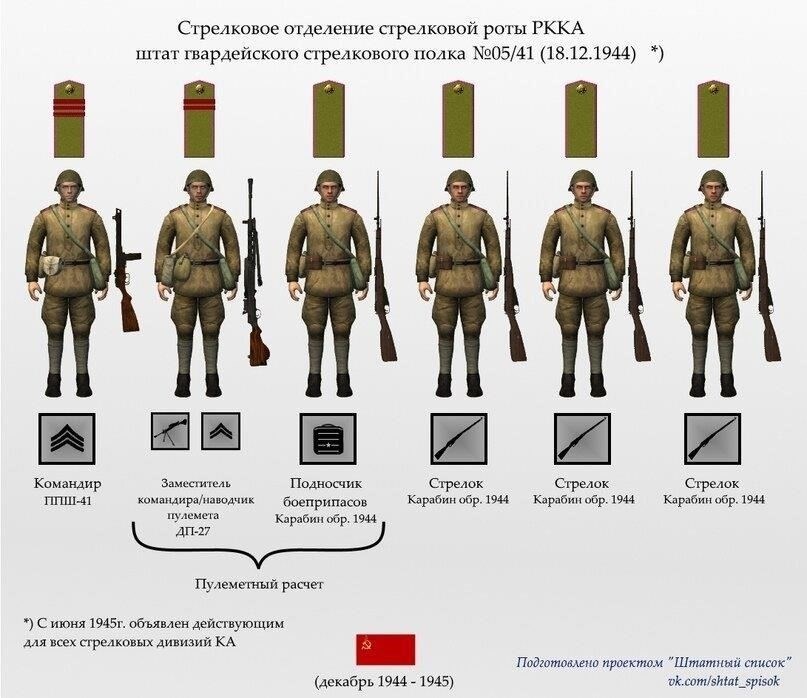

Рота подразделялась на отделения и взводы. Каждый взвод выполнял определенную тактическую функцию. Пехотные отделения действовали вместе под командованием сержанта, их численность обычно составляла 8-12 солдат. Состав взвода варьировался, в зависимости от требований задачи в него входили стрелки, пулеметчики, а иногда и противотанковые ружья. В бою эти взводы развертывались в линию или колонну, в зависимости от местности и тактических задач.

Типичная рота поддерживалась различными материально-техническими ресурсами, включая транспортные средства снабжения, медиков, а иногда и инженерно-технических специалистов. Эти люди были крайне важны для поддержания боевой готовности, особенно во время длительных боев или при продвижении на значительные расстояния. При необходимости рота могла рассчитывать на поддержку тяжелой артиллерии или танков со стороны своего головного батальона.

В оперативном плане стрелковая рота могла входить в состав полка или бригады, перед которыми, в зависимости от характера операции, могли ставиться конкретные задачи на широком фронте. Например, роты часто проводили наступательные операции в координации с другими подразделениями, продвигаясь на несколько километров по территории, удерживаемой противником. Такие операции требовали четкой координации между пехотными подразделениями и артиллерией, что позволяло каждой роте сохранять темп в ходе более масштабного наступления.

Командная структура стрелковой роты была разработана таким образом, чтобы обеспечить быстрое принятие решений и эффективное выполнение боевых приказов. Офицеры роты получали директивы от командования батальона, а унтер-офицеры (NCO) обеспечивали выполнение приказов на местах. Командир роты отвечал за поддержание контроля над подразделением во время боя и часто должен был быстро адаптироваться к изменяющимся условиям на поле боя.

На протяжении всей Второй мировой войны структура и организация рот в Красной армии менялись в соответствии с требованиями современной войны. Несмотря на трудности боя, основная организация роты по-прежнему была направлена на поддержание эффективной огневой мощи, мобильности и координации с другими подразделениями, что делало ее важным элементом в общей структуре боевых формирований Красной армии.

Основные тактические и оперативные роли в батальоне Советской Армии

Оперативная структура батальона в армии разработана для точного выполнения разнообразных задач. Каждый батальон, как правило, состоит из нескольких взводов, организованных для выполнения как наступательных, так и оборонительных задач. Взвод является основным подразделением, способным выполнять действия в координации с другими взводами полка или более крупными формированиями, такими как бригады.

Внутри батальона определенные роли обеспечивают его оперативные возможности в различных сценариях. К ним относятся:

Командир: Отвечает за общее руководство и выполнение миссии, контролирует стратегическое и тактическое использование имеющихся сил.

- Исполнительный офицер: поддерживает командира и руководит повседневной деятельностью взводов и рот.

- Подразделения боевой поддержки : Эти подразделения, такие как артиллерийские или инженерные, оказывают жизненно важную помощь в прямой и непрямой огневой поддержке, строительстве укреплений и обустройстве местности.

- Боевая поддержка: включает в себя подразделения материально-технического обеспечения, обеспечивающие войска надлежащим снаряжением, снабжением и способностью оставаться в бою в течение длительного времени.

- Взаимодействие между батальоном, полком и дивизией

Батальон действует как основной тактический элемент в составе крупного формирования, будь то полк или дивизия. Если полк состоит из нескольких батальонов, то дивизия — из нескольких полков, работающих в тесной координации для выполнения более крупных оперативных задач. Роли полка и дивизии важны для поддержания непрерывной фронтовой обороны или наступательных операций на больших расстояниях, иногда до 20 километров в день в зависимости от местности и оперативных условий.

Взаимодействие между взводами и более крупными формированиями имеет решающее значение для достижения конкретных целей, таких как захват вражеских позиций, удержание ключевых участков местности или противодействие продвижению противника. Каждое подразделение в составе батальона действует в симбиотической связи с другими для достижения скоординированных действий на фронте и за его пределами.

Изменения в батальонной структуре Советской Армии с Первой мировой войны до холодной войны

В период от Первой мировой войны до холодной войны организация подразделений в российских вооруженных силах претерпела значительные изменения, особенно в отношении состава батальонов и их роли на фронте. К моменту начала холодной войны эти изменения отражали как технологический прогресс, так и изменения в военной доктрине.

От Первой мировой войны к межвоенному периоду

Во время Первой мировой войны типичный русский батальон состоял из четырех стрелковых рот (рот), каждая из которых состояла из нескольких взводов (взводов). На общую структуру в значительной степени повлияли существовавшие до царизма военные нормы, при этом основная роль отводилась обороне, часто связанной с удержанием позиций против наступающих войск противника. Размер батальона, особенно численность личного состава, варьировался, но в целом был меньше более поздних стандартов, обычно насчитывая от 500 до 800 солдат. Батальон подчинялся полкам, которые входили в состав более крупных дивизий и играли ключевую роль в оборонительных операциях.

Послереволюционный и межвоенный периоды

К 1920-м годам развитие механизированных подразделений и совершенствование средств связи повлияли на структуру батальонов. Появление моторизованных и механизированных дивизий привело к изменению роли батальона, особенно в плане мобильности. Количество стрелковых рот сократилось, поскольку в батальоне все большее место занимали мотопехота и специализированные подразделения (такие как артиллерия и разведка). Этот сдвиг означал, что батальоны теперь могли поддерживать более быстрые и мобильные стратегии, что соответствовало меняющемуся характеру военных действий, особенно с ростом использования танков и самолетов.

Вторая мировая война и переход к крупномасштабным операциям

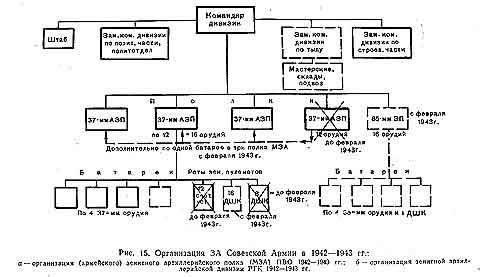

Во время Второй мировой войны советские военные еще больше реорганизовали свои подразделения, чтобы учесть масштабный характер боевых действий на Восточном фронте. Батальон стал более стандартным по своему составу, обычно состоящим из трех стрелковых рот (рот), каждая из которых имела несколько взводов (взводов). Батальон поддерживался более тяжелым вооружением, таким как противотанковые пушки и минометы, а его общая численность составляла 600-800 солдат. Переход к более крупным, более интегрированным подразделениям позволил добиться большей гибкости на поле боя. Наличие дивизионной артиллерии и дополнительных подразделений, таких как сигнальные и медицинские службы, стало решающим фактором для поддержания боеготовности и материально-технического обеспечения. Способность быстро и решительно реагировать как в наступательных, так и в оборонительных действиях была значительно улучшена.

Холодная война и разделение специализированных ролей

К началу холодной войны батальон превратился в более сложное и многопрофильное подразделение. Появление возможностей ведения ядерной, химической и биологической войны привело к необходимости создания специализированных батальонов в рамках одной дивизии. У каждого батальона были четко определенные функции в зависимости от его типа: пехотный, танковый или артиллерийский. Типичный батальон времен холодной войны включал в себя специализированные взводы для противотанковых операций, разведки и инженерно-боевых работ. Общий размер и состав батальона увеличился с учетом этих специализированных функций, а численность батальона возросла примерно до 1000 человек. Организационные изменения также отражали растущую зависимость от дивизионной и полковой поддержки логистических и тактических операций.

К концу холодной войны организационная структура батальона превратилась в модель, ориентированную на тактику комбинированных вооружений. Интеграция артиллерии, инженерных войск и подразделений боевого обеспечения в батальон позволила повысить оперативную гибкость, а развитие бронетанковых и механизированных частей означало, что батальоны могли действовать с большей мобильностью и огневой мощью, обеспечивая более высокий наступательный и оборонительный потенциал на линии фронта.

Нормы боевого построения советских подразделений в XX веке

Подразделения Красной армии придерживались строгих норм боевого построения в зависимости от типа и численности войск. Полк, численность которого обычно составляла около 2500-3000 человек, строился таким образом, чтобы обеспечить эффективное наступление и оборону на широком фронте. Ключевым элементом этой структуры было деление на батальоны, которые могли быть мобилизованы как для оборонительных, так и для наступательных операций. Каждый батальон общей численностью от 500 до 800 человек подразделялся на более мелкие тактические подразделения: взводы и эскадроны.

В наступательных действиях полк развертывался в широкий строй, чтобы сосредоточить огневую мощь на широком фронте. Общий боевой порядок предусматривал сочетание пехоты и подразделений поддержки для прорыва обороны противника. В зависимости от численности подразделения батальон мог двигаться в колонне, а взводы распределялись на несколько километров, чтобы обеспечить гибкость маневра. В оборонительных сценариях тот же батальон объединялся в более компактное формирование, концентрируясь на опорных пунктах для удержания ключевых позиций против наступления противника.

При наступлении подразделения действовали в тесной координации с артиллерией и механизированной поддержкой. Во время таких операций каждый взвод в составе батальона выполнял четкую задачу, будь то охрана здания, очистка линии окопов или защита фланга. Это нашло отражение в боевой структуре XX века, где отдельные подразделения в составе полка должны были действовать самостоятельно, сохраняя при этом общую слаженность.

Оборонительная структура также опиралась на многослойную систему, где несколько батальонов могли быть расположены для прикрытия нескольких линий обороны. Поддержка артиллерии имела здесь решающее значение, обеспечивая как подавление, так и подавление резервов противника. В результате, хотя каждый батальон мог действовать самостоятельно, координация между взводами, батальонами и полками обеспечивала готовность сил к различным боевым ситуациям.

В соответствии с боевой доктриной Красной Армии взводы в составе батальона должны были удерживать позиции под сильным огнем в течение длительного времени. Командиры батальонов должны были принимать тактические решения в зависимости от обстановки на фронте, рассчитывая на то, что их подчиненные будут действовать в рамках установленных формаций и адаптироваться к изменяющимся условиям боя. Такая гибкость позволяла создавать грозные линии обороны и быстро продвигаться вперед в случае необходимости.

В более крупных масштабах армия могла развернуть целые бригады численностью в несколько тысяч солдат, которые в дальнейшем подразделялись на батальоны и более мелкие подразделения для повышения мобильности и эффективности на различных участках местности. Такая структура позволяла с относительной легкостью проводить как наступательные, так и оборонительные операции, гарантируя, что даже на самых обширных театрах конфликтов подразделения смогут поддерживать оперативную эффективность и адаптироваться к постоянно меняющейся динамике поля боя.

Личный состав и функциональные возможности советского полка

Типичный полк РКК (Рабоче-крестьянской Красной Армии) состоял из нескольких подразделений, каждое из которых выполняло определенные функции в рамках общей военной структуры. Состав полка был стандартным: в каждом полку было 4-6 пехотных батальонов, а также вспомогательные подразделения — артиллерийские, разведывательные и сигнальные. Основной задачей полка было обеспечение эффективной обороны и наступательных операций на передовой.

Численный состав полка варьировался в зависимости от его типа и возложенных на него задач, но обычно полк в пехоте мог насчитывать до 2-3 тысяч человек, распределенных по основным боевым подразделениям. Сюда входили пехотные взводы и роты, артиллерийские батареи и специализированные подразделения поддержки. Командование полка отвечало за координацию действий всех его подразделений как в оборонительных, так и в наступательных операциях.

Каждый батальон в полку делился на роты, перед каждой из которых в ходе боевых действий ставились конкретные задачи, например, обеспечение безопасности определенного участка фронта или выступление в качестве резервных сил в случае прорыва противника. Стрелковая рота обычно состояла из 150-200 солдат, разделенных на взводы, каждый из которых возглавлял командир.

На протяжении всей войны полковая структура сохраняла гибкость, позволяющую адаптироваться к различным условиям боевых действий. Во время наступательных операций основные силы полка были направлены на наступление и захват позиций противника, а во время оборонительных действий — на удержание критических точек и обеспечение безопасности передовых позиций.

Боевая готовность полка в значительной степени зависела от его способности выполнять приказы вышестоящего командования и координации действий батальонов, рот и вспомогательных подразделений. Это включало в себя надлежащее материально-техническое обеспечение, регулярные тренировки и соблюдение строгих норм и стандартов, установленных военным руководством, которое стремилось поддерживать состояние постоянной готовности в условиях переменчивой обстановки на поле боя.

В целом бригадная структура, в которую могло входить несколько полков, обеспечивала более масштабную координацию, необходимую для операций на широком фронте, гарантируя, что дивизии и бригады смогут поддерживать друг друга в крупномасштабных маневрах. Фронтовые дивизии часто действовали в унисон с другими частями для достижения максимального эффекта, как при наступлении, так и при удержании обороны, следуя принципу поддержания единой боевой линии.

Оперативные возможности батальона Советской армии в различных боевых сценариях

Оценивая оперативные возможности батальона в структуре Красной армии, необходимо учитывать различные сценарии боевых действий, с которыми он может столкнуться. Батальон, состоящий, как правило, из нескольких стрелковых рот, предназначен для выполнения различных тактических задач, от наступательных действий до оборонительных операций на фронте.

Во время наступательной операции батальон в основном участвует в прямых штурмовых действиях. Батальон, численность которого в зависимости от подразделения может составлять от 400 до 800 солдат, будет продвигаться вперед при поддержке артиллерии из состава дивизионных сил и средств, например дивизионного артиллерийского полка. Стрелковые роты батальона, разбитые на взводы и отделения, наступали в плотном строю, используя минометы и пулеметы. Координация действий с другими батальонами дивизии обеспечивает синхронность усилий, направленных на преодоление обороны противника.

В оборонительной роли батальону будет поручено удерживать сектор фронта. Основной задачей здесь является координация действий взводов, рот и дивизионных элементов поддержки для создания укрепленной обороны. Сила батальона заключается в его способности создавать опорные пункты и сохранять гибкость, противодействуя прорывам противника. Пехота вместе с артиллерией и противотанковыми подразделениями формирует многослойную оборону на ключевых участках местности, таких как переправы через реки или горные хребты. Координация действий с полком обеспечивает удержание обороны на более широкой территории, а батальоны выступают в качестве основных оборонительных блоков.

На мобильность батальона в значительной степени влияет поддержка со стороны дивизионных подразделений, включая разведку и моторизованный транспорт. Это позволяет быстро перебрасывать батальоны в критические районы. В ситуациях, когда скорость имеет первостепенное значение, например во время прорыва или операций преследования, маневренность батальона в сочетании с огневой мощью артиллерии поддержки может использовать слабые места в обороне противника. Ключевым фактором здесь является координация действий стрелковых рот батальона и командования дивизии в целом, позволяющая быстро менять позиции, обеспечивая подвижность фронта и выводя противника из равновесия.

Структура батальона обычно включает несколько стрелковых рот, которые поддерживаются специализированными взводами, такими как разведывательный, минометный и противотанковый. Каждая рота в батальоне обычно состоит из 100-150 солдат, а взводы — примерно из 30 солдат. Батальон действует в составе крупного полка, в котором может быть несколько батальонов. Полк, в свою очередь, входит в состав дивизии. В целом ресурсы дивизии обеспечивают огневую поддержку и материально-техническое снабжение, что повышает эффективность батальона в различных боевых сценариях.

Понимание возможностей батальона и его места в более широкой структуре полка и дивизии дает решающее представление о его роли в различных сценариях боевых действий. Гибкость и координация действий батальонных подразделений были важны для оперативного успеха Красной армии на многих фронтах во время Второй мировой войны и после нее.