- Экономическое неравенство между городским и сельским населением

- Одной из главных причин эскалации напряженности стало игнорирование революцией социальных структур, существовавших на протяжении веков. Стремясь к созданию социалистического правительства, большевики оттолкнули от себя многие слои общества, включая землевладельцев, аристократов и средний класс. Решение об экспроприации земли и промышленности без компенсации вызвало всеобщее недовольство. Кроме того, в результате радикальных изменений экономической системы многие рабочие и крестьяне столкнулись с новыми формами управления, которые зачастую были неэффективными и жесткими.

- Большевистское руководство под руководством Ленина решительно взялось за укрепление власти. Роспуск Учредительного собрания, которое было избрано для разработки новой конституции, стал важным шагом, показавшим пренебрежение большевиков к демократическим процессам. Этот акт, наряду с репрессиями против оппозиционных политических движений, привел к росту вооруженного сопротивления по всей стране. Многочисленные фракции, включая монархистов, умеренных социалистов и националистов, организовывались для борьбы с тем, что они воспринимали как угрозу будущему российского общества. В результате страна оказалась глубоко расколотой, и значительная часть населения активно выступала против большевистского правительства.

- Влияние Первой мировой войны на российское общество и политику

- Экономическое напряжение, вызванное войной, ухудшило условия жизни большинства населения. Инфляция стремительно росла, зарплаты стагнировали, и рабочий класс столкнулся с серьезными трудностями. Городская беднота и крестьяне, которые и так страдали от недостатка политического представительства, оказались зажаты между требованиями войны и растущими ожиданиями социальных реформ. В сочетании с жесткой политикой военного времени это вызвало протесты и забастовки по всей России.

- Социальная структура была сильно перекошена в пользу привилегированных слоев населения, что привело к ощущению бесправия среди подавляющего большинства. Растущее осознание рабочим классом того, что правительство не принимает мер по улучшению его положения, усиливало чувство срочности. Это неравенство в сочетании с экономической борьбой создало почву для массовых восстаний. Мы можем проследить, как эти социальные проблемы стали факторами, способствовавшими развитию конфликта в последующие годы.

- Поляки: Они стремились к независимости после долгих лет порабощения, движимые недовольством культурным доминированием России.

- Кавказские народы: Такие группы, как армяне, грузины и чеченцы, имели долгую историю сопротивления российскому экспансионизму и централизации.

- Неспособность установить сильное руководство

- Белое движение, состоявшее из различных монархических, консервативных и либеральных фракций, напротив, боролось за единство. Их стратегия была направлена на координацию действий с иностранными державами, такими как Франция, Великобритания и Япония. Они стремились свергнуть большевистское правительство с помощью военных наступлений и политических союзов. Однако отсутствие централизованного руководства и различия в идеологии ослабляли их способность представлять последовательную оппозицию.

- Тем временем анархистские фракции, возглавляемые такими деятелями, как Нестор Махно, сосредоточились на создании безгосударственных, самоуправляемых регионов. Временами они сражались вместе с большевиками, но позже стали враждовать из-за идеологических разногласий, особенно по поводу централизованной власти и управления. Их военная стратегия включала в себя набеги и мобильность, опираясь на поддержку местных крестьян в таких регионах, как Украина.

Прежде всего необходимо рассмотреть глубокие социальные и политические расколы, существовавшие в российском обществе. Волнения, приведшие к масштабному противостоянию в начале XX века, можно объяснить значительным неравенством между различными классами, которые были резко разделены на дворянство, промышленников и крестьянство. Угнетенное положение рабочего класса и неспособность правящей элиты устранить эти недовольства в значительной степени способствовали нарушению порядка.

Другой важнейший элемент заключается в экономической структуре России. Подавляющее большинство населения жило в нищете, а правящие классы поддерживали жесткую иерархическую систему, которая подавляла любой потенциал для значимых реформ. Этот разительный контраст между богатой элитой и обедневшим большинством создавал благодатную почву для волнений. Мы узнали, что эти экономические трудности усугублялись неэффективной аграрной системой, которая не могла удовлетворить потребности растущего населения.

Кроме того, значительную роль в конфликте сыграла политическая нестабильность, вызванная неэффективным управлением. Российская империя боролась с устаревшими политическими институтами, которые не были приспособлены для удовлетворения возникающих потребностей индустриального общества. Революционные движения, вызванные стремлением к большему политическому представительству, набирали силу и представляли собой серьезный вызов существующей системе. Неспособность российского государства достаточно быстро модернизироваться подпитывала недовольство различных социальных групп.

Следует также учитывать роль внешнего давления. Участие российского государства в мировых делах, особенно во время Первой мировой войны, обострило его и без того хрупкую внутреннюю ситуацию. Война истощила ресурсы и еще больше обнажила слабости российской армии и руководства. Этот внешний конфликт еще больше усугубил внутренний раскол и открыл путь для влияния радикальных идеологий.

Экономическое неравенство между городским и сельским населением

Значительные различия в уровне жизни городского и сельского населения России сыграли главную роль в эскалации социальной напряженности. Городские центры, особенно в начале XX века, пережили быструю индустриализацию, что привело к росту относительно процветающего рабочего класса. В то же время сельские районы оставались в основном аграрными, и многие крестьяне жили в бедности и тяжелых условиях.

Этот разрыв способствовал широкому распространению недовольства в сельских районах, где крестьяне чувствовали себя эксплуатируемыми как помещиками, так и государством. Приток ресурсов в промышленное развитие часто происходил за счет сельской экономики, которая в значительной степени игнорировалась правительством. В результате росло чувство разочарования и отчуждения среди сельского населения, у которого оставалось мало возможностей для развития.

В городах же индустриализация и рост фабричного труда предоставили больше возможностей для экономической мобильности. Тем не менее города столкнулись со своими собственными проблемами, включая плохие условия труда, долгий рабочий день и низкую зарплату. Городской рабочий класс, хотя и жил лучше, чем их сельские сородичи, также подвергался эксплуатации со стороны капиталистической системы, что подпитывало революционные настроения.

Социальные и экономические беспорядки

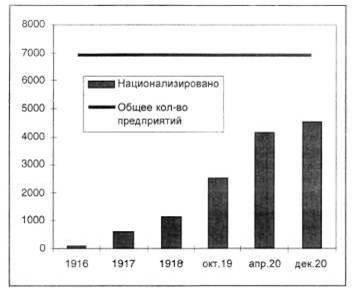

Одной из главных причин эскалации напряженности стало игнорирование революцией социальных структур, существовавших на протяжении веков. Стремясь к созданию социалистического правительства, большевики оттолкнули от себя многие слои общества, включая землевладельцев, аристократов и средний класс. Решение об экспроприации земли и промышленности без компенсации вызвало всеобщее недовольство. Кроме того, в результате радикальных изменений экономической системы многие рабочие и крестьяне столкнулись с новыми формами управления, которые зачастую были неэффективными и жесткими.

Политический раскол и вооруженное сопротивление

Большевистское руководство под руководством Ленина решительно взялось за укрепление власти. Роспуск Учредительного собрания, которое было избрано для разработки новой конституции, стал важным шагом, показавшим пренебрежение большевиков к демократическим процессам. Этот акт, наряду с репрессиями против оппозиционных политических движений, привел к росту вооруженного сопротивления по всей стране. Многочисленные фракции, включая монархистов, умеренных социалистов и националистов, организовывались для борьбы с тем, что они воспринимали как угрозу будущему российского общества. В результате страна оказалась глубоко расколотой, и значительная часть населения активно выступала против большевистского правительства.

В конечном итоге большевистская революция способствовала резкой поляризации российского общества, заложив основу для широкомасштабного насилия и раздоров, которые последовали за ней. Те, кто выступал против нового режима, видели в нем экзистенциальную угрозу, и в результате бескомпромиссной позиции большевиков конфликт обострился. Действия Ленина и его последователей, особенно их методы контроля и подавления, ускорили разрушение мира и порядка по всей России.

Влияние Первой мировой войны на российское общество и политику

Первая мировая война оказала значительное влияние на российское общество, обострив существующие проблемы и усилив политическую нестабильность. Конфликт против Центральных держав оказал огромное давление на российское государство как в военном, так и в экономическом плане. К 1917 году Российская империя была близка к краху. Длительное участие в войне истощило ресурсы, привело к нехватке продовольствия и усилению социальных волнений, что напрямую способствовало разрушению политического порядка.

Военные поражения, такие как катастрофическое Брусиловское наступление и сокрушительная потеря территорий, подорвали доверие общества к царскому режиму. Военные действия велись плохо, устаревшее оборудование и недостаточное снабжение вызывали широкое недовольство как среди солдат, так и среди гражданского населения. Кроме того, потери от войны создали благоприятную среду для революционных идей, давая понять, что монархия больше не может сохранять контроль над народом.

Экономическое напряжение, вызванное войной, ухудшило условия жизни большинства населения. Инфляция стремительно росла, зарплаты стагнировали, и рабочий класс столкнулся с серьезными трудностями. Городская беднота и крестьяне, которые и так страдали от недостатка политического представительства, оказались зажаты между требованиями войны и растущими ожиданиями социальных реформ. В сочетании с жесткой политикой военного времени это вызвало протесты и забастовки по всей России.

В политическом плане война показала неэффективность и коррумпированность царского правительства. Решение царя лично принять командование армией оставило политическую сцену в руках его жены, царицы Александры, чье немецкое происхождение и зависимость от скандального Распутина еще больше дискредитировали монархию. По мере того как война затягивалась, политические группы, включая большевиков, набирали силу, критикуя действия правительства как на войне, так и во внутренних делах. Кульминацией этих противоречий стала Февральская революция 1917 года, которая заставила царя Николая II отречься от престола.

Февральская революция заложила основу для Октябрьской революции, которая произошла в том же году. Политическая нестабильность, вызванная войной, и недовольство всех социальных слоев дали большевикам возможность захватить власть. Крах старого режима был напрямую связан с влиянием войны на российское общество и политику.

Таким образом, война сыграла центральную роль в распаде российской монархии и привела к целому ряду политических потрясений. Социальное, экономическое и политическое давление, созданное войной, внесло значительный вклад в окончательную трансформацию российского правления.

Влияние социального неравенства и классовой борьбы

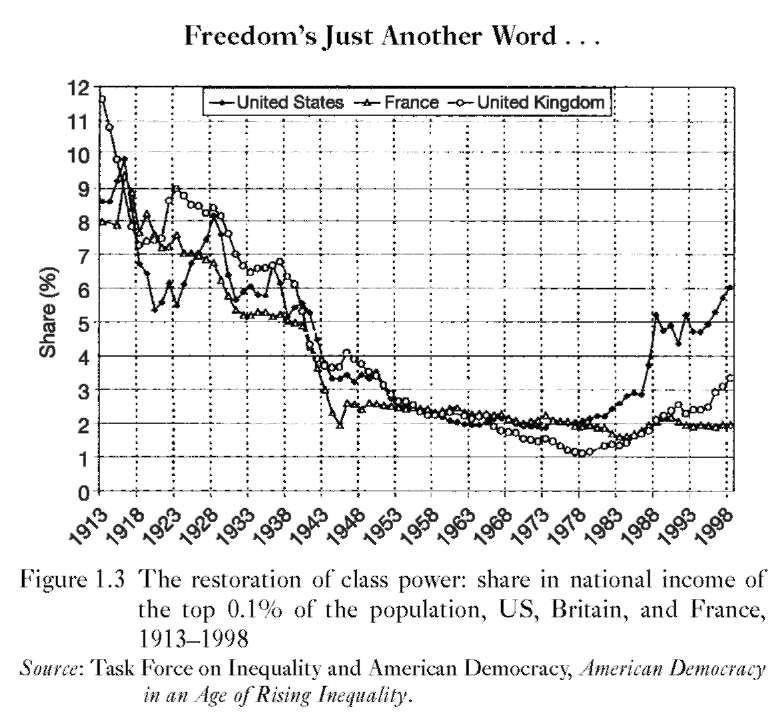

Существование глубокого социального неравенства в дореволюционной Российской империи сыграло значительную роль в возникновении массовых беспорядков. Со временем напряжение между различными социальными классами, в частности крепостными, городскими рабочими и дворянством, достигло предела. Большинство населения, живя в нищете, практически не видело возможностей для продвижения в обществе, в то время как правящая элита пользовалась значительными привилегиями. Такое резкое разделение вызывало недовольство и призывы к переменам.

По всей империи эксплуатация низших слоев населения аристократией усугубляла напряженность. Угнетенные условия в сельской местности, где крестьяне работали в условиях феодальной системы, создавали атмосферу разочарования. Тем временем промышленные рабочие сталкивались с тяжелыми условиями труда на фабриках, получая при этом мизерную зарплату. Эти классовые противоречия способствовали росту враждебности между элитой и угнетенными массами, что часто выливалось в забастовки и протесты.

Социальная структура была сильно перекошена в пользу привилегированных слоев населения, что привело к ощущению бесправия среди подавляющего большинства. Растущее осознание рабочим классом того, что правительство не принимает мер по улучшению его положения, усиливало чувство срочности. Это неравенство в сочетании с экономической борьбой создало почву для массовых восстаний. Мы можем проследить, как эти социальные проблемы стали факторами, способствовавшими развитию конфликта в последующие годы.

Неспособность правящего класса устранить эти недовольства в сочетании с жестким подавлением инакомыслия создала обстановку, в которой многие рассматривали конфликт как единственное средство удовлетворения своих требований справедливости и равенства. Социальная борьба, подпитываемая классовой напряженностью, стала движущей силой более широких потрясений, которые сотрясали всю империю.

Национализм и этническая напряженность в Российской империи

Национализм сыграл значительную роль в формировании социальной структуры Российской империи, разжигая противоречия между различными этническими группами. Эти противоречия усилились в период, предшествовавший началу конфликта в начале XX века. Этнические меньшинства, особенно проживавшие в приграничных районах империи, оказывали все большее сопротивление имперскому правлению. Причиной такого сопротивления часто становилось социальное и политическое неравенство, навязанное российской монархией.

Основные участвовавшие этнические группы

Поляки: Они стремились к независимости после долгих лет порабощения, движимые недовольством культурным доминированием России.

Украинцы: Стремление к автономии росло, отчасти из-за жесткой политики, направленной на подавление их языка и культуры.

Кавказские народы: Такие группы, как армяне, грузины и чеченцы, имели долгую историю сопротивления российскому экспансионизму и централизации.

- Евреи: Политика исключения и репрессий, проводимая Российской империей, усиливала этническую напряженность, способствуя частым погромам и массовым беспорядкам.

- Социальные и политические последствия

- С ростом национализма этнические группы стали добиваться большей автономии, что даже привело к столкновениям с имперским правительством. Рост этих националистических движений был связан с более широкой борьбой против имперской власти. Влияние этих противоречий ощущалось не только в районах, находившихся под прямым имперским контролем, но и в соседних регионах, где националистическая идеология вдохновляла на восстания. Социальные движения формировались для борьбы с системным неравенством, создавая более фрагментированное общество.

- Растущее чувство «мы против них» стало постоянной темой региональных восстаний. Этнические меньшинства использовали национализм как инструмент выражения недовольства доминированием России. Это вызвало массовые беспорядки, которые способствовали дестабилизации империи.

Неспособность установить сильное руководство

Отсутствие решительного руководства было еще одним критическим недостатком Временного правительства. Отсутствие единства среди членов правительства, а также их нерешительность в принятии решительных мер против растущих революционных настроений позволили большевикам перехватить инициативу. Неспособность правительства к решительным действиям привела к тому, что оно быстро утратило контроль над ситуацией. Эта слабость руководства способствовала краху царских институтов, поскольку народ начал терять веру в их способность решать проблемы того времени.

Не сумев решить коренные проблемы социального неравенства, неэффективного управления и отсутствия сильного руководства, Временное правительство сыграло значительную роль в крахе царизма. Это создало условия, которые в конечном итоге привели к приходу к власти большевиков в России.

Военно-политические стратегии основных революционных фракций

Белое движение, состоявшее из различных монархических, консервативных и либеральных фракций, напротив, боролось за единство. Их стратегия была направлена на координацию действий с иностранными державами, такими как Франция, Великобритания и Япония. Они стремились свергнуть большевистское правительство с помощью военных наступлений и политических союзов. Однако отсутствие централизованного руководства и различия в идеологии ослабляли их способность представлять последовательную оппозицию.

Социалисты-революционеры (СР) стремились заручиться поддержкой крестьянства, выступая за перераспределение земли. Они применяли партизанскую тактику и действовали преимущественно в сельской местности, позиционируя себя как защитников социальной справедливости против большевистской централизации. Однако непоследовательная позиция эсеров по таким вопросам, как земля и власть, привела к внутренним разногласиям, что снизило их общее влияние.

Тем временем анархистские фракции, возглавляемые такими деятелями, как Нестор Махно, сосредоточились на создании безгосударственных, самоуправляемых регионов. Временами они сражались вместе с большевиками, но позже стали враждовать из-за идеологических разногласий, особенно по поводу централизованной власти и управления. Их военная стратегия включала в себя набеги и мобильность, опираясь на поддержку местных крестьян в таких регионах, как Украина.

Политические стратегии каждой фракции определялись их видением будущего России. Большевики стремились к демонтажу старых социальных и политических структур, выступая за создание социалистического государства. Белые стремились к возвращению к самодержавию или более демократической республике, в зависимости от фракции. СР пытались преодолеть разрыв, выступая за социализм, основанный на земле, в то время как анархисты настаивали на децентрализованном самоуправлении. Несмотря на различия, у всех фракций была одна общая цель: победить противоборствующие силы и навязать свое видение будущего России.