- Трансформация структур государственной власти в условиях вооруженного конфликта

- Изменения в государственной власти

- Влияние военных на управление

- Правовой статус революционных и контрреволюционных правительств

- Изменения в правах собственности и политика национализации

- Корректировка прав собственности

- Политика национализации

- Военное право и его влияние на гражданскую жизнь

- Реорганизация судебной системы и революционные трибуналы

- Регулирование труда и государственный контроль

- Принудительная мобилизация и распределение рабочей силы

- Законодательная база для военной экономики и распределения ресурсов

- Эти меры серьезно ущемляли права личности, поскольку политическое инакомыслие все чаще рассматривалось как уголовно наказуемое деяние. Чрезвычайные полномочия, предоставленные советской власти, привели к систематическому пересмотру судебной и правовой систем. В последующие годы правительство принимало законы, оправдывающие политические репрессии как средство защиты революции и укрепления власти. Правовые процессы часто обходили или манипулировали ими в угоду государственным интересам, а трибуналы и революционные суды проводили быстрые судебные процессы, которым не хватало справедливости и прозрачности.

Во время вооруженных конфликтов государственная власть претерпевает значительные трансформации, особенно в сфере управления и правоприменения. Военные силы часто берут на себя централизованный контроль над регионами, корректируя структуру и применение государственного права. В периоды насильственного противостояния правовая база государства может быть кардинально изменена посредством временных или постоянных действий, которые пересматривают динамику власти.

Обычно наблюдаются изменения в применении государственного права, когда органы власти принимают чрезвычайные меры для обеспечения безопасности. Такие меры часто связаны с изменением конституционных прав и ограничением гражданских свобод, что обосновывается осознаваемой необходимостью защиты государства от внутренних или внешних угроз. Законодательство развивается, в него вносятся новые положения для решения проблем, возникающих в ходе военных действий.

Помимо этих изменений, военные играют ключевую роль в интерпретации и обеспечении соблюдения правовых норм. Хотя роль военных в обеспечении правопорядка может быть временной, их влияние может иметь долгосрочные последствия, влияя на отправление правосудия еще долгое время после восстановления мира. Такие изменения в государственном законодательстве часто приводят к постоянным корректировкам в структуре правовых систем, особенно в таких областях, как права человека, гражданское управление и военное регулирование.

Трансформация структур государственной власти в условиях вооруженного конфликта

Во время вооруженных конфликтов структура государственной власти претерпевает значительные изменения. Нормы управления, функционирование правовых систем и распределение полномочий внутри государства меняются, отражая суровые условия войны. Изменение динамики власти в этот период требует тщательного анализа того, как центральные и местные органы власти адаптируют свои роли, часто посредством указов или поправок к существующим законам.

Изменения в государственной власти

- Центральное правительство, как правило, консолидирует власть, ограничивая автономию региональных образований. Это часто делается для обеспечения единообразия управления и эффективности военной мобилизации.

- Для регулирования военной службы, контроля над ресурсами и поддержания общественного порядка вводятся новые законы или вносятся изменения в существующие. Эти законы отражают смену государственных приоритетов, когда на первый план выходят вопросы обороны и выживания.

- В некоторых случаях могут применяться авторитарные меры, когда государство усиливает контроль над экономикой, общественной жизнью и свободами личности в целях обеспечения национальной безопасности.

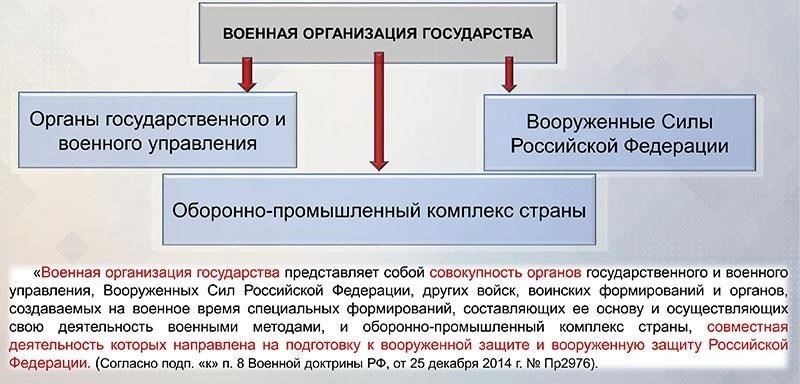

Влияние военных на управление

- Военное руководство часто принимает активное участие в процессах принятия решений, влияя на ключевые аспекты государственного управления или даже непосредственно управляя ими. Такое участие имеет решающее значение для координации военной стратегии с государственной политикой.

- В России, например, развитие военного законодательства в эти годы стало играть ключевую роль в поддержании порядка и обеспечении безопасности ресурсов. Это привело к изменениям во взаимодействии между военными и гражданскими властями.

- Государство также может внедрять системы, обеспечивающие управление ключевыми отраслями, такими как промышленность, сельское хозяйство и транспорт, военными или назначенными государством администраторами, чтобы гарантировать удовлетворение потребностей в военное время.

Опыт многолетнего конфликта существенно меняет взаимодействие между гражданскими и военными структурами. Трансформация государственной власти не является лишь временной корректировкой, а зачастую приводит к долгосрочным изменениям в нормах управления и способах осуществления государственной власти на протяжении длительного времени после окончания конфликта.

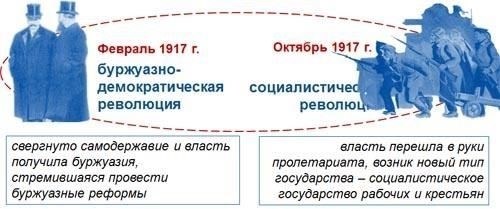

Правовой статус революционных и контрреволюционных правительств

Смена власти между революционными и контрреволюционными правительствами в России привела к заметным изменениям в правовой структуре государства. Эти изменения повлияли на применение права, управление и функционирование государственных институтов. Акты, принятые в эти бурные годы, особенно после свержения прежних режимов, существенно изменили систему управления и судебной власти.

С начала декабря 1917 года революционное правительство под контролем большевиков стремилось укрепить власть, издавая декреты, которые отражали его идеологию и видение государства. Одним из ключевых аспектов стал декрет о перераспределении земли, который бросил вызов традиционным правовым нормам в отношении прав собственности и владения землей. Эти действия рассматривались как необходимые шаги по демонтажу старого порядка и передаче власти рабочему классу. Однако правовым актам этого периода не хватало традиционной легитимности прежних государственных структур, вместо этого они опирались на утверждение революционной власти.

С другой стороны, контрреволюционное правительство, которое стремилось восстановить прежний политический порядок или установить новую форму правления, основанную на иных принципах, представляло собой прямой вызов революционной правовой системе. Белая армия и другие контрреволюционные группировки применяли свои собственные правовые меры для восстановления существовавшего порядка. Часто это было восстановление монархии, военные трибуналы и жесткая цензура революционной деятельности. Эти правовые акты опирались на чувство легитимности, связанное с традиционными российскими ценностями и структурами, хотя и с трудом находили поддержку среди населения.

Как революционные, так и контрреволюционные правительства столкнулись с проблемой легитимации своей власти в рамках закона. В то время как большевики проводили революционные декреты, чтобы сохранить контроль над государством, их противники пытались восстановить ранее существовавшие правовые нормы. Это столкновение привело к правовой нестабильности, поскольку ни одна из сторон не могла полностью реализовать свое видение государства, не столкнувшись с оппозицией.

Правовой статус каждого правительства зависел от его способности проводить в жизнь свои указы и сохранять контроль над ключевыми институтами, включая армию, судебную систему и местные органы управления. Период Гражданской войны в России продемонстрировал переход от старых правовых систем к новым, зачастую противоречивым структурам, что в конечном итоге определило будущее российского государства.

Изменения в правах собственности и политика национализации

В России период интенсивных конфликтов и политических потрясений привел к значительным изменениям в регулировании прав собственности и реализации политики национализации. Эти изменения были обусловлены появлением новой государственной власти и развитием законодательной базы того времени, которая была направлена на обеспечение контроля над экономическими активами и укрепление власти правящего режима.

Корректировка прав собственности

В годы смуты правительство приняло ряд мер по ограничению прав частной собственности, особенно для крупных землевладельцев и промышленников. Правовые нормы государства отдавали приоритет коллективной собственности и были направлены на демонтаж капиталистических структур, которые рассматривались как угроза стабильности новой власти.

- Принятие указов, ограничивавших частное землевладение и накопление богатства отдельными лицами.

- Введение законов, способствовавших перераспределению земли в пользу крестьян, особенно тех, кто поддерживал революционное движение.

- Правовая база, разрешавшая конфискацию имущества у лиц, считавшихся контрреволюционными или враждебными государству.

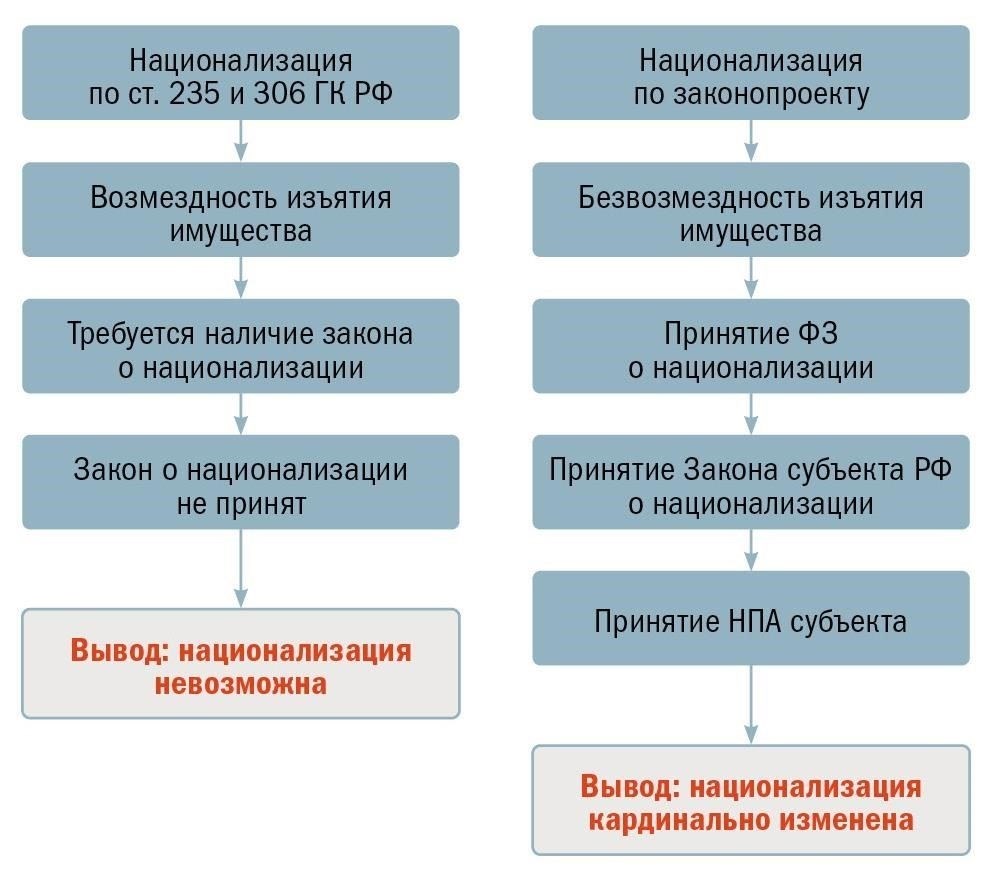

Политика национализации

Одним из наиболее значительных изменений стала национализация основных отраслей промышленности, банков и земли. Эти меры были приняты с целью централизации экономического контроля под властью государства и затрагивали права собственности частных лиц и предприятий.

- Национализация частных предприятий, включая фабрики и транспортные системы, которые были поставлены под государственный контроль для обслуживания интересов революции.

- Введение законов, позволявших государству конфисковывать собственность у богатых землевладельцев и перераспределять ее в пользу государства или представителей рабочего класса.

- Создание правовой базы для экспроприации активов без компенсации, что еще больше укрепило контроль государства над экономическими ресурсами.

Эти изменения в правах собственности и политика национализации изменили экономическую и социальную структуру страны, приведя правовые нормы в соответствие с новыми приоритетами правящих органов. Они также создали основу для будущего развития и управления государством, заложив правовой фундамент, который будет определять курс российского общества на десятилетия вперед.

Военное право и его влияние на гражданскую жизнь

В военное время введение военного законодательства кардинально меняет функционирование государства и повседневную жизнь гражданских лиц. Эта система управления, приостанавливающая действие некоторых гражданских прав и по-новому определяющая применение государственной власти, требует от людей выполнения директив, направленных на поддержку военных действий. Например, в годы конфликта такие нормы, как восьмичасовой рабочий день, часто приостанавливались или изменялись, и гражданские лица были вынуждены корректировать свой график в соответствии с потребностями национальной обороны.

В 1917 году с принятием декабрьских законов была введена военная юрисдикция над различными гражданскими секторами. Гражданские лица оказались подсудны военным трибуналам, которые рассматривали дела, связанные с военными преступлениями. Приостановка некоторых гражданских прав, таких как свобода передвижения, также стала обычным явлением, а комендантский час и ограничения на передвижение вводились для поддержания порядка. В результате власть государства значительно распространилась на повседневную жизнь, повлияв на свободу и привычный образ жизни обычных граждан.

Изменения, вызванные военным законодательством, выходили за рамки индивидуальных свобод и распространялись на функционирование предприятий. Государственные органы получили право диктовать производственные квоты, регулировать труд и даже определять распределение ресурсов. Способность государства управлять гражданской деятельностью была необходима для поддержки военных действий, часто в ущерб личным свободам и экономической автономии.

По мере укоренения военного законодательства гражданское население было вынуждено адаптироваться к новым общественным нормам, сформированным требованиями управления в военное время. В этот период произошло как расширение государственного контроля, так и значительное изменение характера применения правовых норм к населению. Последствия таких мер сохранились далеко за пределами непосредственных лет конфликта, изменив структуру гражданских прав и государственной власти в послевоенное время.

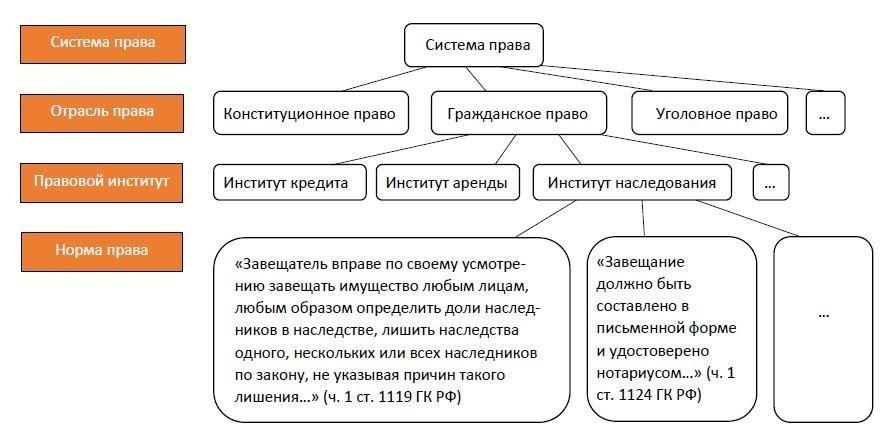

Реорганизация судебной системы и революционные трибуналы

Реорганизация судебной системы в России в годы революции ознаменовалась значительными изменениями, особенно с созданием революционных трибуналов. Эти трибуналы пришли на смену традиционным правовым нормам и были созданы для решения чрезвычайных задач, стоявших перед государством. Их введение было прописано в таких актах, как декрет от декабря 1917 года, в котором говорилось о необходимости быстрых и решительных юридических действий в кризисное время.

Быстрая реорганизация судебной системы оказала долгосрочное влияние на развитие права в последующие годы. Переход от более структурированной правовой системы к той, которая ставила во главу угла революционные цели, создал напряженные отношения между правительством и юридическим сообществом. Хотя изначально эти трибуналы рассматривались как необходимые для поддержания порядка в государстве, их наследие вызывает споры, поскольку многие считают их скорее инструментом политического контроля, чем справедливого судебного решения.

Регулирование трудовых отношений и принудительная мобилизация

В годы конфликта государство ввело специальные правила для контроля над трудом и управления рабочей силой. Значительные изменения произошли в регулировании рабочего времени и обязанностей рабочей силы: был введен восьмичасовой рабочий день. Эта мера, хотя изначально и была направлена на повышение эффективности, быстро превратилась в инструмент консолидации государственной власти и контроля над рабочими движениями. Поскольку государство стремилось поддерживать боеготовность армии, нормы труда стали зависеть от меняющейся государственной политики.

Регулирование труда и государственный контроль

К декабрю 1917 года правительство начало осуществлять меры, которые непосредственно влияли на трудовые отношения. Государство стало играть все более активную роль в регулировании трудовых договоров, заработной платы и условий труда. Эти изменения отражали потребность правительства в рабочей силе для поддержки военного производства и других важнейших секторов экономики. Изменение динамики власти позволило более жестко выполнять государственные предписания, часто в ущерб самостоятельности работников. Это коснулось таких отраслей, как промышленность, сельское хозяйство и транспорт, где рабочая сила была необходима для ведения военных действий.

Принудительная мобилизация и распределение рабочей силы

В этот же период остро встал вопрос о принудительной мобилизации рабочих. По мере эскалации конфликта стало очевидно, что добровольный труд не может удовлетворить потребности армии. Государство использовало свою власть для принуждения людей к службе, будь то боевые или производственные задачи. Это принудительное участие в рабочей силе было прямым результатом абсолютного контроля государства над ресурсами и рабочей силой, при этом права личности практически не учитывались. Правительство проводило эту политику в жизнь с помощью указов, диктовавших, где и как должны быть заняты рабочие, особенно в тех отраслях, которые считались жизненно важными для военных действий.

Законодательная база для военной экономики и распределения ресурсов

Введение государственного регулирования в сфере распределения ресурсов и управления экономикой имело решающее значение для поддержания военных усилий. К декабрю был принят ряд законов, изменивших систему распределения ресурсов в России. Эти изменения ввели обязательные нормы, требующие от промышленности приоритетного производства военной продукции и ограничения выпуска гражданских товаров. Правительство установило контроль над ключевыми отраслями, обеспечив систему централизованного распределения, чтобы обеспечить достаточное снабжение вооруженных сил.

Были внесены существенные изменения в трудовое законодательство, позволяющие государству регулировать продолжительность рабочего дня, заработную плату и условия труда в соответствии с потребностями военного времени. Эти изменения были призваны обеспечить максимальную производительность труда при одновременном сдерживании инфляции и поддержании социальной стабильности. Также были введены правовые нормы, определяющие приоритетность распределения товаров первой необходимости, ограничивающие потребление гражданских лиц и перенаправляющие ресурсы на военные нужды.

Законодательные акты правительства также были направлены на регулирование торговли и ограничение доступа к определенным товарам, которые теперь предназначались исключительно для военных нужд. Эти действия существенно повлияли на повседневную жизнь, многие отрасли экономики были реорганизованы в соответствии с новыми принципами военного времени. Государство взяло на себя большую власть над экономической деятельностью, центральное место в этих преобразованиях заняли государственные предприятия и системы военных закупок.

Эти правовые рамки продолжали развиваться по ходу войны, адаптируясь к меняющейся динамике конфликта. Адаптация политики распределения ресурсов и механизмов экономического контроля оставалась центральным аспектом государственной стратегии военного времени, определяя ход конфликта и послевоенного восстановления. К концу войны широкое использование законодательства для контроля над экономикой прочно утвердилось в качестве ключевого инструмента управления национальными ресурсами.

Правовые последствия политических репрессий и красного террора

Политические репрессии и красный террор в России в 1917-1922 годах привели к существенным изменениям в государственной власти и правовых нормах. 5 декабря 1918 года советское правительство издало декрет о мерах «наказания контрреволюционеров», что ознаменовало кардинальное изменение структуры правовой системы. Этот декрет позволил государству принимать крайние меры против тех, кого считали врагами революции, что привело к массовым арестам, казням и ссылкам политических противников.

Эти меры серьезно ущемляли права личности, поскольку политическое инакомыслие все чаще рассматривалось как уголовно наказуемое деяние. Чрезвычайные полномочия, предоставленные советской власти, привели к систематическому пересмотру судебной и правовой систем. В последующие годы правительство принимало законы, оправдывающие политические репрессии как средство защиты революции и укрепления власти. Правовые процессы часто обходили или манипулировали ими в угоду государственным интересам, а трибуналы и революционные суды проводили быстрые судебные процессы, которым не хватало справедливости и прозрачности.

Смещение роли государства было особенно заметно в военном контексте, где правовые последствия инакомыслия применялись жестко. Военные трибуналы использовались для осуждения людей без права на справедливое судебное разбирательство, часто приговаривая их к смерти или принудительным работам. Эти изменения в правовом поле были прямым ответом на предполагаемые угрозы со стороны как внутренних, так и внешних врагов советского режима, поскольку правительство стремилось защитить свою власть и сохранить контроль над населением.

Более того, реакция правительства на предполагаемый мятеж и применение чрезвычайных мер привела к введению новых правил государственного наблюдения и контроля. Создание ЧК, тайной полиции, создало атмосферу страха, в которой государство имело право арестовывать и наказывать всех, кого считало угрозой своей стабильности, независимо от их политических или юридических прав. К началу 1920-х годов советское государство полностью интегрировало эти правовые рамки в свою более широкую стратегию сохранения власти.

Красный террор и политические репрессии коренным образом изменили правовой ландшафт, в частности, предоставив государству широкие полномочия по нарушению индивидуальных свобод. В эти годы произошли значительные изменения в нормах, регулирующих судебные процессы, что обеспечило неоспоримый контроль государства над правовыми институтами. Репрессивные меры, в том числе приостановление гражданских прав и свобод, привели к формированию правовой базы, в которой интересы государства постоянно превалировали над правами личности и надлежащей правовой процедурой.