- История советской военной интервенции в Афганистан

- Стратегические соображения и приказы

- Влияние на советские силы

- Влияние соглашения об ограниченном контингенте на советско-афганские отношения

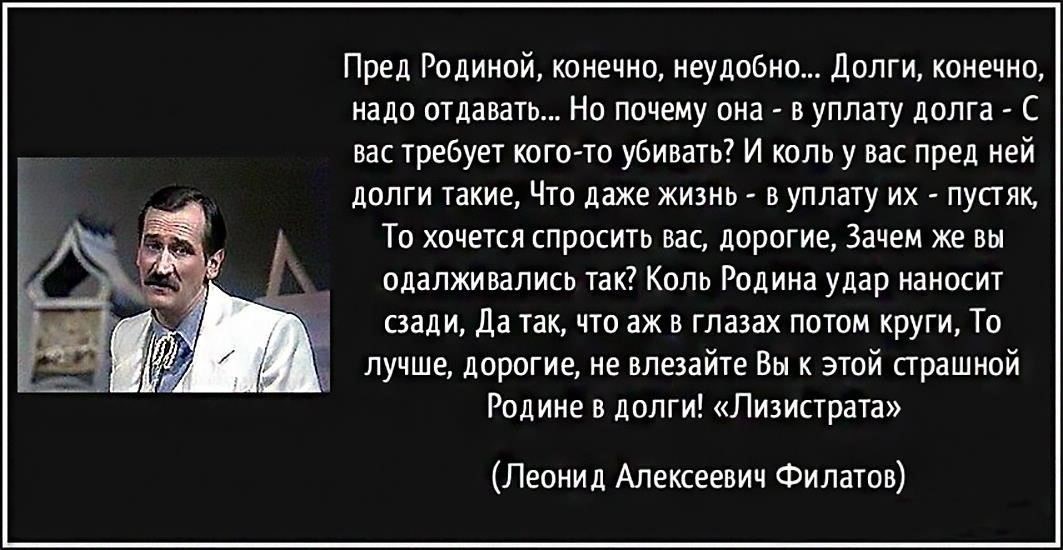

- Долг перед Родиной: Многими солдатами двигало чувство долга по защите родины, они рассматривали свое участие в войне как необходимый акт защиты Советского Союза от внешних угроз. Концепция «служения Родине» была глубоко укоренена в советской культуре.

- Приказы, отдаваемые из Кремля, особенно при Леониде Брежневе, а затем Михаиле Горбачеве, также диктовали поведение солдат. Эти приказы варьировались от оперативных аспектов ведения боевых действий до поведения советских войск при взаимодействии с афганским гражданским населением. Изначально приказы из Москвы были четкими, но со временем эффективность этих команд стала предметом споров, особенно по мере того, как ситуация в Афганистане становилась все более сложной.

- Присутствие СССР в Афганистане часто вызывает споры. С одной стороны, советские военные утверждали, что их миссия была направлена в первую очередь на стабилизацию соседней страны, которая находилась на грани краха. Афганским гражданам была обещана поддержка, включая медицинскую помощь, инфраструктурные проекты и образовательные программы. Однако многие сомневаются, были ли эти действия действительно гуманитарными, или же они были продиктованы более широкими геополитическими целями СССР. Советское руководство, особенно при Леониде Брежневе, отдавало приказы, которые, казалось, были больше направлены на достижение военных целей, чем на благополучие афганского народа, и война привела к масштабным разрушениям и человеческим жертвам.

- Война сильно разрушила афганское общество. Советская помощь, когда она предлагалась, была ограничена и часто отодвигалась на второй план разрушительным характером конфликта. Хотя советские солдаты строили больницы и школы, эти усилия были омрачены непомерными расходами на войну. Присутствие советских войск в стране усугубляло напряженность, многие афганцы воспринимали их скорее как иностранных захватчиков, чем как благодетелей. Поддержка, оказываемая СССР, хотя в некоторых случаях и имела благие намерения, была неэффективна в решении глубоких социальных проблем, которые изначально привели к конфликту.

- Понимание долгосрочных последствий советской военной интервенции в Афганистан позволяет выявить глубокое влияние на современное российское общество, политику и внешнюю политику. Война, продолжавшаяся с 1979 по 1989 год, оставила неизгладимый след на Советском Союзе, его военнослужащих и широких слоях советского населения. Солдаты, отправленные в Афганистан, столкнулись не только с жестокими боевыми действиями, но и с психологическими последствиями пережитого, которые будут сказываться десятилетиями.

- Влияние на советских ветеранов, воевавших в Афганистане, остается глубоким. Солдаты, часто молодые призывники, сталкивались с приказами, которые заставляли их сомневаться в цели своего участия. Многие вернулись домой с травмами, с трудом приспосабливаясь к гражданской жизни. Поколение «афганцев», как их называют в России, характеризуется высоким уровнем посттравматического стрессового расстройства, злоупотребления психоактивными веществами и социальной отчужденности. Эти проблемы в значительной степени игнорировались советским правительством и продолжали оказывать влияние на российское общество еще долгое время после окончания войны.

- Советско-афганская война также сформировала подход России к иностранным военным интервенциям. Война была воспринята многими как провал, показавший ограниченность советской власти в регионе. Уроки, извлеченные из этого конфликта, продолжают оказывать влияние на военные действия России и сегодня, особенно в контексте ее участия в соседних регионах, таких как Южный Кавказ и Центральная Азия. Восприятие Афганистана как «трясины» сохраняется, что заставляет российских политиков с осторожностью относиться к крупномасштабным военным обязательствам в нестабильных регионах.

Солдаты, участвовавшие в афганском конфликте, столкнулись не только с физическими трудностями, но и с моральными дилеммами. Их действия диктовались приказами советского руководства, отвечавшего на ситуацию в южных регионах страны. За девять лет война в Афганистане стала поворотной главой в военной истории СССР, имевшей значительные последствия как для солдат, так и для страны. Многие задаются вопросом о причинах участия в войне: каковы были истинные мотивы интервенции и как она повлияла на будущее СССР?

В годы, прошедшие после вывода советских войск, война в Афганистане остается предметом острых дискуссий. В центре этих дискуссий — понятие долга перед родиной и реальность иностранной интервенции. История Леонида, солдата, проведшего годы в суровых условиях Афганистана, отражает эту внутреннюю борьбу. Его точка зрения проливает свет на сложности, с которыми сталкиваются те, кто находится на земле. Как совместить идею защиты своей страны и участие в войне, которую, по мнению многих, вообще не следовало начинать?

С течением времени советский опыт в Афганистане продолжает определять внешнюю политику России. Годовщины конфликта служат напоминанием о нем, и вопросы, связанные с наследием войны, выходят на первый план. Для одних война остается болезненным воспоминанием, для других она служит моментом для переоценки прошлых действий и их долгосрочного влияния на регион. Очень важно понять, как решения, принятые десятилетия назад, продолжают влиять на геополитический климат сегодня, особенно в свете развития ситуации в Центральной Азии.

История советской военной интервенции в Афганистан

В декабре 1979 года советские войска вошли в Афганистан под предлогом оказания помощи афганскому правительству в поддержании стабильности на фоне растущего повстанческого движения. Советский Союз при Леониде Брежневе рассматривал эту интервенцию как стратегическую необходимость, чтобы поддержать дружественный режим в Кабуле и предотвратить распространение исламского фундаментализма в южных республиках СССР. Решение было обставлено как помощь нуждающемуся соседу, но вскоре стало ясно, что это приведет к длительной и дорогостоящей войне.

Стратегические соображения и приказы

Для СССР Афганистан рассматривался как важнейший геополитический регион, расположенный в самом сердце Центральной Азии и граничащий с советскими республиками. Советское руководство при Брежневе получало сообщения о том, что афганское правительство с трудом сдерживает как внутреннее восстание, так и внешнее давление. Это привело к выводу о необходимости советского военного присутствия для стабилизации обстановки в регионе. Приказ о вмешательстве был отдан быстро, поскольку советские военные планировщики считали, что неоказание помощи Афганистану приведет к дальнейшей нестабильности на южных границах СССР.

Влияние на советские силы

Советские солдаты, отправленные в Афганистан, столкнулись с войной, которая становилась все более непопулярной на родине. Афганские условия в сочетании с партизанской тактикой повстанцев оказались серьезным испытанием. Хотя советские войска обладали превосходством в огневой мощи, им с трудом удавалось установить прочный контроль над горной местностью и городскими центрами. К 1989 году СССР вывел свои войска, но конфликт оставил после себя долговременное наследие в виде политических и военных последствий для Советского Союза.

Решение СССР о вмешательстве в дела Афганистана стало переломным моментом в истории холодной войны. Последствия конфликта ощущались не только в Афганистане, но и в более широком глобальном геополитическом ландшафте. Война создала огромную нагрузку на советские военные ресурсы и способствовала ослаблению глобальных позиций СССР к концу 1980-х годов.

Влияние соглашения об ограниченном контингенте на советско-афганские отношения

Военное участие Советского Союза в Афганистане, начавшееся с присутствия советских солдат, стало поворотным моментом в двусторонних отношениях. В последующие годы советское руководство прилагало усилия для стабилизации Афганистана, рассматривая конфликт как средство защиты своей южной границы от предполагаемых угроз. Это решение не только повлияло на внутреннюю обстановку в Афганистане, но и отразилось на отношениях СССР с соседними странами, такими как Пакистан и Иран.

Сама война принесла множество проблем, как в политическом, так и в военном плане. Советские солдаты, переброшенные по строгому приказу из Москвы, оказались втянуты в интенсивную партизанскую войну, где их присутствие становилось все более противоречивым. Вопрос о том, продолжать или выводить войска, активно обсуждался в СССР. Многие критики внутри страны сомневались в необходимости иностранной интервенции, особенно учитывая растущие потери и отсутствие явного прогресса на местах. Затянувшийся конфликт вскоре стал предметом споров в советской внутренней политике, где такие голоса, как Леонид Брежнев, призывали к непоколебимой поддержке, в то время как другие настаивали на переговорах о прекращении войны.

Понимание движущих сил, стоявших за решением советских солдат принять участие в афганском конфликте, требует глубокого изучения как личных, так и более широких социальных факторов, определявших их мотивацию. Для многих из них это был не вопрос идеологической приверженности, а скорее долг перед своей страной и приказ вышестоящих инстанций.

В 1980-х годах советские войска были введены в Афганистан в рамках усилий по поддержке коммунистического правительства в борьбе с растущим повстанческим движением. Официальное советское руководство представляло это как необходимую интервенцию для защиты стабильности в регионе и сохранения влияния Советского Союза на Юге. Однако личные мотивы солдат часто расходились с этим политическим обоснованием.

Долг перед Родиной: Многими солдатами двигало чувство долга по защите родины, они рассматривали свое участие в войне как необходимый акт защиты Советского Союза от внешних угроз. Концепция «служения Родине» была глубоко укоренена в советской культуре.

Страх ослушаться приказа: Для некоторых мотивацией было простое выполнение приказов. В такой военной системе, как советская, неповиновение было недопустимо. Солдаты могли быть жестоко наказаны за сомнение в авторитете или отказ служить, что делало подчинение вопросом выживания.

Давление со стороны сверстников и общества: Разговоры между солдатами и даже с соседями или членами семьи часто подкрепляли идею об участии в войне как об обязанности. Многие солдаты сталкивались с общественными ожиданиями, что они должны внести свой вклад в советское дело, не желая показаться слабыми или непатриотичными.

- Недостаточная информированность: Некоторые солдаты, особенно молодые, не знали всех масштабов войны и реальной ситуации в Афганистане. Им внушали, что их участие в войне было частью необходимых и праведных усилий по поддержке дружественного правительства.

- Солидарность с однополчанами: После отправки на службу чувство товарищества и солидарности с сослуживцами часто становилось самым сильным мотиватором. По мере того как война затягивалась и реалии боевых действий становились очевидными, солдаты находили силы в отношениях с товарищами, которые разделяли с ними одну и ту же борьбу.

- По мере того как война в Афганистане становилась все более затяжной, первоначальные мотивы многих солдат менялись. То, что раньше воспринималось как миссия по защите родины, все больше напоминало бессмысленный конфликт. Суровые условия и постоянная угроза смерти заставляли некоторых сомневаться в том, что они действительно сражаются за дело, за которое стоит умирать. Со временем причины продолжать войну становились все меньше связаны с долгом и все больше — с выживанием и поддержкой своих товарищей.

- Этот опыт сформировал целое поколение солдат, многие из которых вернулись домой со сложным пониманием своей роли в конфликте. Наследие Афганской войны продолжает оказывать влияние на российское общество, а мотивы тех, кто служил, остаются предметом споров и размышлений. Мнения солдат служат напоминанием о несоответствии между политическими целями и личным опытом на поле боя.

- Роль советских приказов и военной дисциплины во время Афганской войны

В 1980-х годах Советский Союз издал ряд приказов, направленных на обеспечение военной дисциплины во время Афганской войны. Эти директивы были крайне важны для успеха советских операций и морального духа солдат в Афганистане. В приказах часто подчеркивалось строгое следование протоколам, чтобы солдаты действовали в соответствии с советскими военными традициями. Это было жизненно важно для поддержания порядка и единства среди войск, действующих во враждебной и чужой среде.

Советский подход основывался на иерархии командования, где послушание имело первостепенное значение. В то же время офицеры следили за тем, чтобы солдаты понимали свою ответственность за защиту интересов Советского Союза в Афганистане. Дисциплина поддерживалась, чтобы избежать подрыва морального духа, особенно в условиях партизанской тактики, применяемой афганскими отрядами сопротивления. Советские командиры стремились не допускать действий, которые могли бы привести к распаду слаженности контингента.

Приказы, отдаваемые из Кремля, особенно при Леониде Брежневе, а затем Михаиле Горбачеве, также диктовали поведение солдат. Эти приказы варьировались от оперативных аспектов ведения боевых действий до поведения советских войск при взаимодействии с афганским гражданским населением. Изначально приказы из Москвы были четкими, но со временем эффективность этих команд стала предметом споров, особенно по мере того, как ситуация в Афганистане становилась все более сложной.

Военная дисциплина в советских войсках, особенно в части взаимодействия с местным населением, стала предметом обсуждения по мере затягивания войны. Отчеты советских солдат свидетельствуют о противоречиях между их приказами и реалиями афганской местности. Солдаты, многие из которых были молодыми и неопытными, вскоре поняли, что их миссия не так проста, как казалось их начальству.

Несмотря на эти трудности, роль дисциплины в поддержании эффективности советских войск во время войны нельзя недооценивать. Солдатам постоянно напоминали об их долге перед «Родиной», и многие находили силы в своей коллективной идентичности как защитников советских идеалов. Однако растущее число жертв и затяжной характер конфликта привели к изменению восприятия войны и приказов, поступавших из Москвы.

По мере того как война продолжалась, дискуссии об обоснованности дальнейшего участия СССР в Афганистане усиливались. Первоначальная вера в праведность миссии, которая передавалась через военные приказы, начала рушиться по мере того, как война переходила в более поздний период. Вопросы типа «За что мы воюем?» стали распространенными как среди солдат, так и среди офицеров, что привело к ослаблению приверженности приказам и нарушению дисциплины в некоторых частях.

В заключение следует отметить, что хотя советские приказы и военная дисциплина изначально занимали центральное место в военных действиях в Афганистане, меняющиеся реалии на местах в конечном итоге повлияли на то, как эти директивы были восприняты и реализованы. Отношения между командованием, повиновением и моральными вопросами, связанными с конфликтом, изменились, что стало важным поворотным моментом в советских военных операциях в регионе.

Оценка гуманитарных аспектов: Помогал ли СССР своему южному соседу?

Чтобы определить масштабы советской помощи Афганистану в период военного участия 1979-1989 годов, необходимо проанализировать характер и цели действий СССР в регионе. В ответ на сложившуюся ситуацию советские солдаты были направлены в Афганистан не только для участия в военных действиях, но и для поддержки борющегося социалистического правительства. Приказы были отданы, и вскоре советские войска прибыли, чтобы предотвратить крах афганского руководства, борясь с внутренним повстанческим движением, поддерживаемым иностранными силами. Однако эта акция была обставлена как стратегическая попытка помочь стабилизировать регион и предотвратить распространение нестабильности на территорию самого Советского Союза.

Гуманитарное или стратегическое?

Присутствие СССР в Афганистане часто вызывает споры. С одной стороны, советские военные утверждали, что их миссия была направлена в первую очередь на стабилизацию соседней страны, которая находилась на грани краха. Афганским гражданам была обещана поддержка, включая медицинскую помощь, инфраструктурные проекты и образовательные программы. Однако многие сомневаются, были ли эти действия действительно гуманитарными, или же они были продиктованы более широкими геополитическими целями СССР. Советское руководство, особенно при Леониде Брежневе, отдавало приказы, которые, казалось, были больше направлены на достижение военных целей, чем на благополучие афганского народа, и война привела к масштабным разрушениям и человеческим жертвам.

Война сильно разрушила афганское общество. Советская помощь, когда она предлагалась, была ограничена и часто отодвигалась на второй план разрушительным характером конфликта. Хотя советские солдаты строили больницы и школы, эти усилия были омрачены непомерными расходами на войну. Присутствие советских войск в стране усугубляло напряженность, многие афганцы воспринимали их скорее как иностранных захватчиков, чем как благодетелей. Поддержка, оказываемая СССР, хотя в некоторых случаях и имела благие намерения, была неэффективна в решении глубоких социальных проблем, которые изначально привели к конфликту.

Наследие советско-афганской войны и ее долгосрочные последствия для современной России

Понимание долгосрочных последствий советской военной интервенции в Афганистан позволяет выявить глубокое влияние на современное российское общество, политику и внешнюю политику. Война, продолжавшаяся с 1979 по 1989 год, оставила неизгладимый след на Советском Союзе, его военнослужащих и широких слоях советского населения. Солдаты, отправленные в Афганистан, столкнулись не только с жестокими боевыми действиями, но и с психологическими последствиями пережитого, которые будут сказываться десятилетиями.

Психологическое и социальное воздействие на советских ветеранов

Влияние на советских ветеранов, воевавших в Афганистане, остается глубоким. Солдаты, часто молодые призывники, сталкивались с приказами, которые заставляли их сомневаться в цели своего участия. Многие вернулись домой с травмами, с трудом приспосабливаясь к гражданской жизни. Поколение «афганцев», как их называют в России, характеризуется высоким уровнем посттравматического стрессового расстройства, злоупотребления психоактивными веществами и социальной отчужденности. Эти проблемы в значительной степени игнорировались советским правительством и продолжали оказывать влияние на российское общество еще долгое время после окончания войны.

Политические последствия и формирование внешней политики России

Советско-афганская война также сформировала подход России к иностранным военным интервенциям. Война была воспринята многими как провал, показавший ограниченность советской власти в регионе. Уроки, извлеченные из этого конфликта, продолжают оказывать влияние на военные действия России и сегодня, особенно в контексте ее участия в соседних регионах, таких как Южный Кавказ и Центральная Азия. Восприятие Афганистана как «трясины» сохраняется, что заставляет российских политиков с осторожностью относиться к крупномасштабным военным обязательствам в нестабильных регионах.

По мере того как Россия осмысливает прошлое, дискуссии о советской интервенции в Афганистан остаются центральными для понимания ее военных и политических решений в XXI веке. Наследие этого конфликта до сих пор ощущается в борьбе ветеранов, в обществе в целом и в том, как Россия позиционирует себя на мировой арене.