- Оборона региона: Советские войска на Кавказе

- Ниже приводится краткое описание ключевых стратегических целей и действий сил Оси на ранней стадии конфликта:

- Логистическая поддержка: Для удовлетворения потребностей фронта были расширены сети снабжения, при этом особое внимание уделялось обеспечению безопасности нефтяных месторождений региона и бесперебойным поставкам топлива и боеприпасов, жизненно важных как для обороны, так и для потенциальных контратак.

- Эти операции характеризовались затяжными и напряженными боями, в течение нескольких месяцев ни одна из сторон не могла добиться решающего перелома. Однако к концу 1943 года целенаправленная стратегия советского командования, мужество обороняющихся дивизий и вклад артиллерийских подразделений привели к постепенному изменению динамики, ознаменовав окончание трудной главы южной кампании.

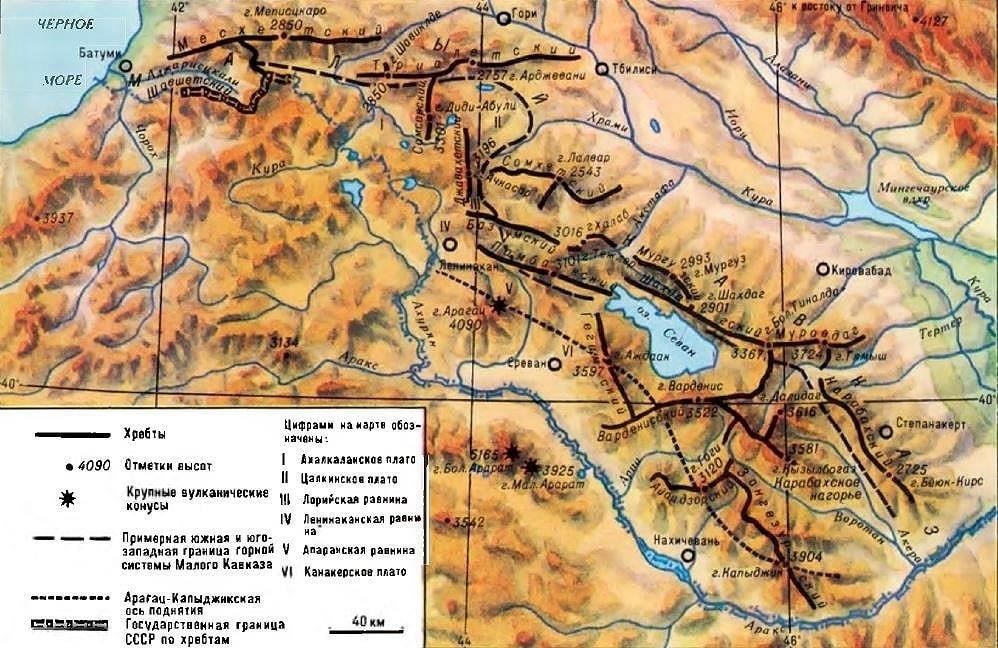

- Изрезанные горные хребты и непредсказуемые погодные условия Кавказа оказались решающими факторами в ходе операций на протяжении 1942-1943 годов. Географические трудности, с которыми столкнулись как советские, так и осевые войска, серьезно ограничивали мобильность крупных подразделений, особенно механизированных, что влияло на ход основных столкновений. Горные перевалы стали узкими местами, где тяжелая артиллерия и танковые дивизии не могли эффективно маневрировать, что вынуждало обе стороны полагаться на пехоту и горцев. Для советского командования это означало перенос акцента на оборонительные операции, использование естественных барьеров для блокирования наступающих армий противника.

- С годами советские войска постепенно адаптировали свои стратегии к суровым условиям, разрабатывая специальные тактические приемы для действий в горной местности. Советские офицеры, особенно возглавлявшие горно-стрелковые дивизии, оттачивали свое мастерство в этих условиях. Эти подразделения сыграли решающую роль в замедлении продвижения войск Оси и подготовке почвы для более масштабных контрнаступательных операций в последующие годы. Сражения в горах Кавказа сыграли важнейшую роль в определении окончательного исхода войны, поскольку они истощили ресурсы держав Оси и позволили выиграть время для советских подкреплений.

- Трудности с материально-техническим обеспечением, с которыми столкнулись немецкие войска, включая суровые зимние условия и перегруженные линии снабжения.

- Советские войска и структура командования

- Долгосрочные последствия: Как оборона Кавказа повлияла на заключительные этапы Второй мировой войны

Стратегическое значение Кавказского региона стало очевидным в ходе важнейших военных операций 1942 года, когда армии столкнулись в массовых столкновениях, направленных на захват жизненно важных ресурсов и позиций. В то время как вражеские войска наступали с запада, Советский Союз сосредоточил свои усилия на том, чтобы остановить продвижение к богатым нефтью месторождениям и горным перевалам, которые были ключом к дальнейшему успеху войск Оси.

Одним из ключевых моментов этой кампании стал решающий конфликт под Сталинградом, который положил начало серии затяжных боев на юге. В битве участвовала не только пехота, но и крупные кавалерийские части и бронетанковые дивизии, что отражает разносторонний характер противостояния. Советские офицеры, в том числе генерал Тхемаладзе, сыграли решающую роль в руководстве скоординированными контратаками, используя сочетание стратегий окопавшейся обороны и контрнаступлений для вытеснения вражеских сил.

К середине 1942 года советские войска реорганизовались и начали скоординированную оборону на нескольких участках. С более чем 80 дивизиями, размещенными вдоль линии фронта, конфликт усилился. Вражеские силы встретили решительное сопротивление, масштаб боевых действий достиг беспрецедентного уровня и вылился в серию сражений, испытавших на прочность решимость обеих сторон. Многолетние попытки удержать контроль над ключевыми позициями привели к значительным потерям с обеих сторон, но сопротивление советских войск в сочетании со стратегическими отступлениями изменило ход событий в пользу обороняющихся.

Хотя линии фронта колебались, а наступательные операции давали разные результаты, оборона Кавказа остается ключевой главой в широком масштабе Восточного фронта. Во многих отношениях она ознаменовала момент, когда державы Оси начали перегибать палку, не сумев закрепить свои успехи в борьбе с хорошо скоординированными и неустанными советскими контратаками.

Оборона региона: Советские войска на Кавказе

К 1943 году фронт сражений распространился на горные районы Кавказа. Советские дивизии, в том числе 5-я гвардейская и 62-я стрелковая, упорно сопротивлялись немецким наступлениям. Мощь советской армии подкреплялась местными формированиями, в том числе казачьей кавалерией, которая совершала многочисленные рейды, чтобы нарушить линии снабжения стран Оси.

Ранние этапы сражения: Основные стратегические цели войск оси

Одной из главных задач был захват нефтяных месторождений в Баку и Майкопе, имеющих решающее значение для поддержания советских военных усилий. Силы Оси также стремились нарушить советские коммуникации и транспортные сети, уделяя особое внимание стратегически важным железным и автомобильным дорогам, которые связывали центральные советские территории с югом. Немецкое командование осознавало важность этих ресурсов для советской военной машины и сделало их захват приоритетом в наступлении.

Кроме того, Ось стремилась прорвать советские оборонительные линии, которые были усилены после успеха Сталинградской операции в начале года. Однако советские войска подготовились к длительной обороне региона, укрепив позиции в гористой местности и развернув специализированные кавалерийские части для сдерживания наступления. Несмотря на эти приготовления, силы Оси продвигались вперед, проводя операции дальнего действия, направленные на разделение советских сил и открытие новых фронтов для дальнейшего окружения.

Для достижения успеха в этих операциях войска Оси использовали сочетание бронетанковых дивизий, превосходства в воздухе и стратегически своевременных наступлений пехоты. По мере эскалации конфликта сражения становились все более продолжительными, с масштабными столкновениями между хорошо оснащенными армиями. Противостояние за Кавказский регион быстро переросло в серию интенсивных боев, ознаменовав собой решающую фазу борьбы за контроль над южными советскими территориями.

Ниже приводится краткое описание ключевых стратегических целей и действий сил Оси на ранней стадии конфликта:

Хотя эти операции оказались сложными для сил Оси, они ознаменовали начало критической фазы войны. Борьба за контроль над Кавказским регионом сыграла решающую роль в определении исхода всего конфликта и заложила основу для будущих советских наступательных операций, которые в конечном итоге оттеснят силы Оси за линию фронта.

Советский ответ: Мобилизация и подкрепления для Кавказского фронта

В ответ на растущую угрозу в 1942 году советское руководство предприняло решительные действия по укреплению и усилению оборонительных позиций своей южной границы. Решение о перенаправлении значительных ресурсов в этот регион было принято с полным осознанием критической важности этого фронта в более широком контексте войны. Срочность мобилизации стала очевидной, когда вермахт начал наступление в направлении Каспийского моря и богатых нефтью районов Кавказа.

Мобилизация войск: К лету 1942 года начался масштабный призыв и мобилизация советских войск. Подкрепления отправлялись с других фронтов, при этом основное внимание уделялось опытным частям, пережившим предыдущие сражения, например, частям Сталинградского и Донского фронтов.

Стратегическое размещение частей: Советское командование постаралось организовать прочную оборонительную линию, объединив в ней солдат со всего СССР. Были быстро переброшены свежие дивизии, а также тяжелая артиллерия и танки, что было крайне важно для удержания нагорья против гораздо более крупных сил противника.

Использование местных сил: Наряду с регулярными советскими воинскими частями были мобилизованы отряды местного ополчения и партизанские отряды. Эти силы сыграли важную роль в прерывании линий снабжения и получении разведывательных данных о передвижениях немцев.

Логистическая поддержка: Для удовлетворения потребностей фронта были расширены сети снабжения, при этом особое внимание уделялось обеспечению безопасности нефтяных месторождений региона и бесперебойным поставкам топлива и боеприпасов, жизненно важных как для обороны, так и для потенциальных контратак.

К сентябрю 1942 года советские подкрепления и наличие хорошо скоординированной оборонительной стратегии начали приносить результаты. Ситуация все еще оставалась нестабильной, поскольку немецкое давление на южные границы продолжалось, но изменение баланса ознаменовало поворотный момент. Местные командиры под верховным командованием Ставки взяли под контроль наиболее важные сектора, сосредоточившись на таких ключевых точках, как нефтяные месторождения Майкопа и Грозного. Благодаря сочетанию прямых контрнаступлений и удержания позиций советские войска постепенно вернули себе инициативу.

- Планы контрнаступления: С наступлением зимы Красная армия подготовилась к серии запланированных контрнаступлений, используя подкрепления из сибирских и дальневосточных частей, которые оставались в резерве.

- Координация усилий с фронтами: Руководство Ставки обеспечило координацию действий всех родов войск, от пехоты до авиации. Такой подход оказался решающим в пресечении немецкого наступления и снижении его темпов.

- К концу года, после нескольких месяцев напряженных боев, ситуация начала меняться. Решение усилить регион как опытными войсками, так и новобранцами помогло изменить ход конфликта на южных территориях, превратив первоначальную неудачу в решающую возможность для советских войск. После окружения немецких войск под Сталинградом в начале 1943 года решающая фаза конфликта на Кавказе завершилась, и советские войска перешли в наступление.

- Основные боевые действия на юге: От Новороссийска до Туапсе

Конфликт в регионе начался в 1942 году с наступлением немецкой армии через Кубань на Новороссийск, стремясь закрепиться на Черноморском побережье. На начальном этапе боев происходили интенсивные столкновения между советскими войсками и наступающими частями Оси, поскольку обе стороны стремились взять под контроль стратегически важные пункты. В Новороссийске, важном портовом городе, происходили длительные стычки, отмеченные как артиллерийскими дуэлями, так и пехотными атаками. Несмотря на давление немцев, советским войскам удалось удержать город до осени 1943 года.

- Параллельно советское командование провело ряд контратак, завершившихся захватом ключевых позиций. Борьба за Туапсе, расположенный дальше на запад вдоль побережья Черного моря, стала важнейшим театром военных действий. С июля по октябрь 1942 года немецкие войска предприняли комплексное наступление, рассчитывая прорвать советскую оборону и захватить порт. Однако упорное сопротивление советских дивизий, в том числе 18-й и 56-й, а также стратегические подкрепления сделали продвижение вперед медленным и дорогостоящим для сил Оси.

- Особого внимания в этот период заслуживают масштабные артиллерийские сражения, которые сыграли значительную роль в определении хода этих конфликтов. Мощь советской артиллерии оказалась решающей в замедлении немецкого наступления. Использование тяжелых орудий и батарей береговой обороны также нарушило линии снабжения противника, предотвратив полное окружение советских позиций в Новороссийске и Туапсе.

Столкновения под Новороссийском и Туапсе сыграли решающую роль в формировании более широкой кампании в этом регионе. По мере продвижения 1943 года эти операции помогли остановить наступление войск оси, значительно ослабив их способность начать дальнейшие наступления на Кавказ. Успешная оборона Новороссийска и решительная позиция под Туапсе заложили основу для последующего контрнаступления советских войск, которое отбросило силы Оси назад и в конечном итоге привело к решающему поражению в регионе.

Эти операции характеризовались затяжными и напряженными боями, в течение нескольких месяцев ни одна из сторон не могла добиться решающего перелома. Однако к концу 1943 года целенаправленная стратегия советского командования, мужество обороняющихся дивизий и вклад артиллерийских подразделений привели к постепенному изменению динамики, ознаменовав окончание трудной главы южной кампании.

Роль нефтяных месторождений: Ресурсы Баку в конфликте

Нефтяные запасы Баку сыграли решающую роль в поддержании советских военных усилий в критические моменты противостояния. Стратегическая ценность этих ресурсов проявлялась в производстве и поставках топлива для артиллерийских дивизий и другого тяжелого вооружения. По мере продвижения нацистских войск на юг захват этого богатого нефтью региона значительно ослабил бы советский военный потенциал. Нефть из Баку имела решающее значение для работы танков и авиации — важнейших компонентов в отражении немецких войск и обеспечении дальнейшего сопротивления вдоль Дона и в районах под Сталинградом.

Когда силы Оси начали крупномасштабные наступательные операции, в том числе пытались захватить нефтяные месторождения, советские военные планировщики поняли важность защиты Баку любой ценой. Оборона ключевых районов была возложена на 64-ю армию под командованием генерала Тхемаладзе. Неспособность обеспечить безопасность Баку серьезно затруднила бы советские логистические операции, снизив возможности для проведения крупномасштабных операций. Немецкая стратегия в значительной степени была направлена на прекращение поставок нефти из Баку, что резко ограничило бы производство советских военных материалов, включая артиллерию и транспортные средства.

Советская оборона Баку напрямую способствовала успеху крупных операций в регионе, особенно во время боев под Сталинградом. В то время как вермахт вел ожесточенные бои с советскими войсками на Дону, захват нефтяных месторождений подорвал бы советские ресурсы, необходимые для поддержания контрнаступления. Нефтяные промыслы Баку стали одним из главных факторов поддержания воли и способности советских войск противостоять натиску Оси.

Влияние рельефа: как горы и погода повлияли на ход конфликта

Изрезанные горные хребты и непредсказуемые погодные условия Кавказа оказались решающими факторами в ходе операций на протяжении 1942-1943 годов. Географические трудности, с которыми столкнулись как советские, так и осевые войска, серьезно ограничивали мобильность крупных подразделений, особенно механизированных, что влияло на ход основных столкновений. Горные перевалы стали узкими местами, где тяжелая артиллерия и танковые дивизии не могли эффективно маневрировать, что вынуждало обе стороны полагаться на пехоту и горцев. Для советского командования это означало перенос акцента на оборонительные операции, использование естественных барьеров для блокирования наступающих армий противника.

В 1942 году, когда немецкие войска достигли предгорий Кавказа, они не были готовы к суровым условиям. Сильная жара в летние месяцы превратила дороги в грязные трясины, а морозы зимой создали дополнительные трудности для линий снабжения и передвижения войск. Эти погодные условия сыграли значительную роль в снижении эффективности немецких войск, особенно тех, которые участвовали в таких операциях, как окружение советских позиций. Советские войска, напротив, были лучше оснащены и приспособлены к таким условиям, что позволило им организовать более эффективные контрнаступления.

Гористая местность также заставила обе стороны адаптировать свою тактику. Советские войска использовали возвышенности в своих интересах, создав сильные оборонительные позиции на зазубренных вершинах и хребтах региона. Оборонительные позиции не только служили естественными укреплениями, но и позволяли советским войскам контролировать ключевые маршруты и линии снабжения. Например, в районе Ткемаладзе советские командиры использовали артиллерийские позиции, чтобы контролировать жизненно важные дороги и препятствовать прохождению вражеских колонн.

Кроме того, огромные расстояния и изолированность многих горных деревень создавали трудности с логистикой как для советской армии, так и для армий стран Оси. Обе стороны с трудом поддерживали линии снабжения, и это стало решающим фактором в продолжительности конфликта. Советские войска, широко используя местные партизанские сети и мобильные подразделения, смогли более эффективно нарушить линии снабжения стран оси, в то время как немцы с трудом обеспечивали подкрепления и поддерживали свои наступательные операции. Сражения в бассейне Дона и последующее продвижение к таким городам, как Сталинград, подчеркнули важность сохранения контроля над ключевыми транспортными маршрутами, проходящими через горы.

С годами советские войска постепенно адаптировали свои стратегии к суровым условиям, разрабатывая специальные тактические приемы для действий в горной местности. Советские офицеры, особенно возглавлявшие горно-стрелковые дивизии, оттачивали свое мастерство в этих условиях. Эти подразделения сыграли решающую роль в замедлении продвижения войск Оси и подготовке почвы для более масштабных контрнаступательных операций в последующие годы. Сражения в горах Кавказа сыграли важнейшую роль в определении окончательного исхода войны, поскольку они истощили ресурсы держав Оси и позволили выиграть время для советских подкреплений.

Советское контрнаступление: Перелом в Сталинграде

Зимой 1942 года советские войска начали контрнаступление, которое изменило ход событий на Восточном фронте. Операция началась после нескольких месяцев ожесточенных боев, когда немецкие войска продвинулись вглубь советской территории, угрожая ключевым городам, в том числе Сталинграду. Это контрнаступление стало решающим моментом в конфликте, ознаменовав переход от оборонительных операций к активным, что в конечном итоге привело к краху немецких военных усилий в регионе.

Ключевые факторы, приведшие к контрнаступлению

Длительная осада Сталинграда, которая истощила немецкие ресурсы и моральный дух.

Стратегическое значение города для обеих сторон, контролировавших доступ к Волге и нефтяным месторождениям на Кавказе.

Трудности с материально-техническим обеспечением, с которыми столкнулись немецкие войска, включая суровые зимние условия и перегруженные линии снабжения.

Превосходная советская разведка и координация между различными фронтами, что позволило разработать точную стратегию окружения.

Советские войска и структура командования

- Красная армия под командованием генерала Василия Чуйкова сыграла решающую роль в удержании Сталинграда и проведении последующих наступлений.

- Стратегическое руководство осуществлялось Ставкой Верховного Главнокомандования (Ставкой), которая обеспечивала координацию и распределение ресурсов по всему фронту.

- Советские войска провели ряд операций, в том числе знаменитое окружение немецкой 6-й армии, которая попала в ловушку и была вынуждена капитулировать в феврале 1943 года.

- Контрнаступление в сочетании с советским акцентом на ведение войны в городских условиях способствовало окончательному краху немецких линий обороны на юге России. К весне 1943 года советские войска отвоевали значительную территорию и переломили ход событий, переломив ход войны в пользу союзников.

Долгосрочные последствия: Как оборона Кавказа повлияла на заключительные этапы Второй мировой войны

- Оборона этого региона оказала прямое и косвенное влияние на завершающие этапы конфликта, определив военную стратегию и распределение ресурсов на нескольких фронтах. Она не только замедлила продвижение немецких войск, но и сыграла решающую роль в закреплении ключевых позиций Красной армии. Успех советских войск в отражении атак противника в горной местности и вблизи жизненно важных городов изменил баланс сил на Восточном фронте.

- Влияние на советскую стратегию и ресурсы

- После того как немецким войскам не удалось закрепиться на Кавказе, советское командование переориентировало свои силы и средства на укрепление оборонительных рубежей под Сталинградом. Этот сдвиг позволил сконцентрировать усилия на южных участках Восточного фронта, предотвратить прорыв немецкой 6-й армии и способствовать успешному окружению Сталинграда. Отвлечение немецких войск на Кавказ в сочетании с ожесточенным сопротивлением местного населения привело к задержке немецкого наступления и дало советским войскам время на перегруппировку.

Влияние на послесталинградское наступление

Таким образом, оборона Кавказа не только задержала продвижение противника, но и в корне изменила траекторию конфликта, вынудив силы Оси занять оборонительную позицию, которая определит последние этапы войны.