- Методы вербовки советских солдат во время Второй мировой войны

- Требования к возрасту и состоянию здоровья военнослужащих

- Роль военных призывных пунктов и местных властей

- Процедуры мобилизации и сотрудничество с местными властями

- Корректировка и расширение правил призыва

- Вербовка добровольцев и ее влияние на ход военных действий

- Мобилизация женщин и их роль в армии

- Основные роли женщин в армии

- Влияние на численность военного персонала

- Военнопленные и принудительные работники на военной службе

- Военнопленные: методы мобилизации

- Принудительные работники на военных должностях

- Психологические и социальные факторы, стоящие за вступлением в ряды вооруженных сил

Стремительное расширение советских вооруженных сил во время Второй мировой войны повлекло за собой масштабные усилия по призыву солдат. К 1941 году, по мере усиления конфликта, стратегии призыва стали играть решающую роль в военных действиях. В первые годы войны Красная армия срочно искала кадры из различных социальных и профессиональных слоев, подстраиваясь под растущие потребности фронтов.

В 1941 году общее количество солдат в армии было недостаточным для масштабов конфликта, и одной из главных проблем стало обеспечение кадрами. Советское правительство использовало сочетание призыва и добровольного набора в армию для удовлетворения своих потребностей. Возраст мужчин, подлежащих призыву, составлял от 18 до 50 лет, хотя многие были призваны на службу независимо от возраста. По мере того как война затягивалась, этот расширенный диапазон привел к включению в армию пожилых и менее физически подготовленных людей, хотя их количество не соответствовало растущим потребностям армии.

Кампания по сбору солдат усиливалась по мере роста потерь и достигла критической точки к 1942 году. Усилия по вербовке были направлены не только на трудоспособных мужчин, но и на женщин, особенно для выполнения вспомогательных функций. К концу 1943 года ряды вооруженных сил значительно пополнились женщинами, которые служили в различных небоевых подразделениях, таких как медики, снайперы и пилоты. Общая численность вооруженных сил достигла максимума к 1945 году, и Советский Союз поддерживал очень разнообразный военный состав, чтобы обеспечить свою окончательную победу.

Методы вербовки советских солдат во время Второй мировой войны

В 1941 году, с началом Великой Отечественной войны, советское правительство быстро увеличило численность вооруженных сил, чтобы противостоять немецкому вторжению. К 1943 году военная служба стала обязательной для большинства мужчин в возрасте от 18 до 50 лет, и для удовлетворения растущего спроса на солдат использовалось множество методов. Призыв осуществлялся через местные военные комиссариаты, которые призывали мужчин из разных регионов.

Помимо призыва, важную роль играли и добровольцы. Часто те, кто жаждал защищать страну или руководствовался патриотическими чувствами, записывались в армию добровольно. Пропагандистские кампании в сочетании с широко распространенным национализмом побуждали многих вступать в ряды добровольцев. Некоторые попадали под влияние историй о героизме и сопротивлении, которыми были наполнены советские СМИ.

К концу 1944 года призыв в армию достиг небывалых масштабов, а численность армии выросла до 34 миллионов человек. Советское правительство в значительной степени полагалось на обязательную службу, но также использовало сочетание местных инициатив, давления общественности и даже принуждения для обеспечения достаточного количества людей. Кроме того, специальные подразделения привлекали недопредставленные группы населения, например женщин, на такие должности, как медсестры и помощники.

Несмотря на давление, оказываемое на призывников, система набора в армию имела свои недостатки. К 1945 году пришлось перенести акцент с городских районов на сельскую местность, где многие мужчины уже неоднократно призывались в армию. Это привело к нехватке личного состава, особенно среди пожилых солдат и тех, кто ранее служил в разных должностях. Тем не менее военные продолжали поддерживать высокую численность войск вплоть до окончания войны.

На протяжении всей войны менялись и стратегии вербовки. Вначале в армию набирали в основном молодых людей, но по мере затягивания войны в армию стали призывать более опытных и пожилых людей, особенно тех, кто уже имел военную подготовку. В 1944 году был также начат специализированный набор в партизанские отряды, что способствовало укреплению советских войск на оккупированных территориях.

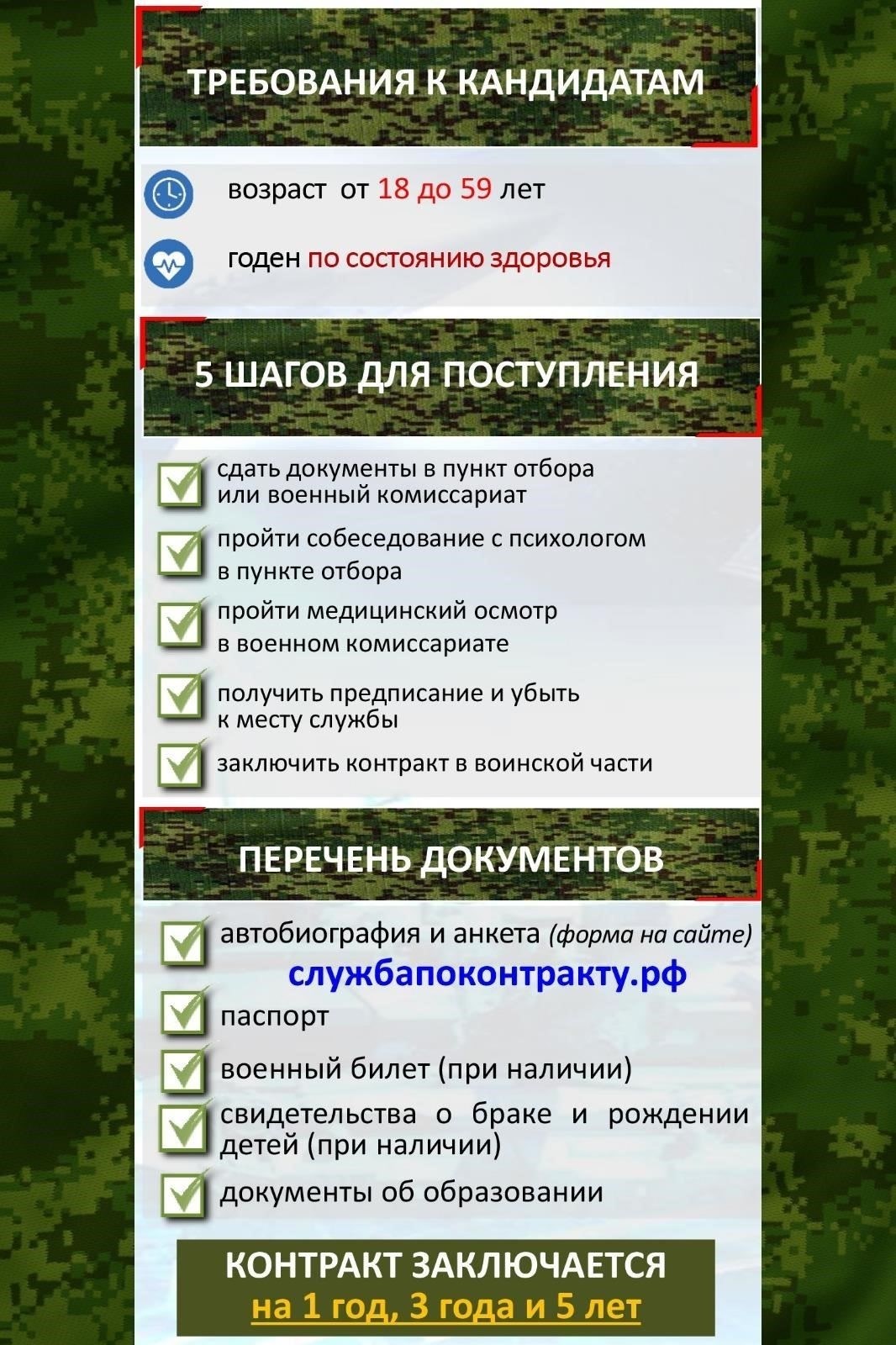

Требования к возрасту и состоянию здоровья военнослужащих

В 1941 году система призыва в армию устанавливала строгие возрастные ограничения. В первую очередь рассматривались кандидатуры мужчин в возрасте от 18 до 50 лет, хотя верхний предел варьировался в зависимости от рода войск и состояния здоровья. К 1945 году требования продолжающейся войны привели к корректировке этих ограничений, и некоторые мужчины в возрасте от 16 до 60 лет могли быть приняты, учитывая их физическое состояние.

Одним из главных факторов при определении пригодности к службе была оценка состояния здоровья. Призывники должны были соответствовать определенным физическим стандартам, которые включали в себя общую силу, выносливость и отсутствие хронических заболеваний. Лица с серьезными проблемами со здоровьем, такими как туберкулез, сердечные заболевания или серьезные нарушения зрения, часто отсеивались. Однако в периоды острой нехватки рабочей силы даже людям с легкими заболеваниями или инвалидностью иногда разрешалось служить, если они могли выполнять основные задачи.

В ходе войны потребности армии в численности привели к постепенному ослаблению критериев здоровья. Многие люди, которых в мирное время не взяли бы в армию, были призваны в связи с острой потребностью в солдатах. Однако такая гибкость не была универсальной и зависела от конкретных потребностей армии, которые менялись в зависимости от динамики конфликта.

Роль военных призывных пунктов и местных властей

Военные призывные пункты и местные органы власти играли ключевую роль в организации процесса призыва в годы Великой войны. К 1941 году в Советском Союзе уже действовали строгие правила призыва мужчин на военную службу. Эти органы отвечали за сбор персональных данных, проверку состояния здоровья и мобилизацию граждан, годных к службе в вооруженных силах. Местные власти тесно сотрудничали с этими управлениями, чтобы выявить на своей территории людей, отвечающих критериям призыва.

Процедуры мобилизации и сотрудничество с местными властями

В первые годы конфликта количество призывников резко возросло, особенно в первые месяцы 1941 года. Призывные пункты были перегружены наплывом людей, годных к службе. Каждый регион имел свои квоты, и местным властям было поручено собрать тех, кто годен к службе, и обеспечить их своевременную явку. В некоторых случаях они прибегали к более прямым мерам, например, обходили рабочие места и деревни, чтобы собрать информацию о населении. К 1942 году численность личного состава вооруженных сил достигла небывалого уровня: по некоторым оценкам, на тот момент в армию было призвано более 5 миллионов солдат.

Корректировка и расширение правил призыва

К 1943 году военные призывные пункты в сотрудничестве с местными властями начали корректировать свои процедуры в соответствии с растущими потребностями военных действий. Местные власти стали принимать все более активное участие в определении кандидатов, иногда даже отдавая предпочтение одним людям перед другими, исходя из стратегических требований. Они также должны были учитывать такие факторы, как потребности промышленности и истощение рабочей силы, что влияло на общий набор. К 1945 году благодаря скоординированным усилиям военных ведомств и местных органов власти вооруженные силы достигли выдающегося уровня численности личного состава — в них было призвано более 10 миллионов солдат.

Вербовка добровольцев и ее влияние на ход военных действий

В период с 1941 по 1945 год призыв добровольцев сыграл значительную роль в укреплении численности вооруженных сил. С самого начала военных действий многие люди решили служить, руководствуясь чувством патриотизма и долга. Увеличение числа добровольцев сыграло решающую роль в поддержании крупномасштабных операций на различных фронтах. К 1942 году, по мере усиления войны, был зафиксирован значительный всплеск числа призывников.

Добровольные взносы личного состава ежегодно менялись, причем заметные колебания зависели от хода конфликта и изменений в социально-политической обстановке. В 1941 году потребность в рабочей силе возникла сразу после начала военных действий. В течение следующих нескольких лет предпринимались значительные усилия по привлечению добровольцев, предлагались стимулы и подчеркивалось национальное единство.

Система набора была разработана таким образом, чтобы отбирать людей по нескольким критериям, таким как физическая подготовка, возраст и происхождение. К 1943 году потребность в специальных навыках привела к набору квалифицированных рабочих, в то время как более широкие призывы добровольцев были направлены на пехотинцев общего профиля. Это позволило военным сохранять гибкость, приспосабливаясь к меняющимся требованиям войны.

На протяжении всей войны процесс призыва сталкивался с трудностями по мере затягивания конфликта. К 1944 году многие добровольцы устали, и число новобранцев стало снижаться. Однако к концу войны общее число добровольцев достигло впечатляющих показателей, что позволило внести существенный вклад в общую численность воинских частей.

Участие добровольцев значительно повлияло на общую готовность вооруженных сил, обеспечив быстрое расширение и адаптацию войск к вызовам затянувшегося конфликта. Несмотря на трудности, дух добровольчества оставался сильным, что внесло решающий вклад в исход военных действий.

Мобилизация женщин и их роль в армии

В начале 1940-х годов, в связи с эскалацией войны, возникла острая необходимость в увеличении численности личного состава. Женщины были призваны на различные должности, заполняя пробелы в небоевых функциях для поддержки вооруженных сил. К 1941 году позиция правительства в отношении женщин на военной службе изменилась, а к 1943 году их участие значительно возросло.

Основные роли женщин в армии

- Медицинский корпус: Женщины работали медсестрами и занимали другие медицинские должности. Тысячи женщин присоединились к Красному Кресту и военно-медицинским подразделениям, обеспечивая солдатам на передовой необходимую помощь.

- Канцелярская работа: Поскольку на фронт отправляли все больше мужчин, женщины брали на себя административные задачи, освобождая мужчин для выполнения боевых обязанностей. Эти функции включали в себя набор текста, ведение документации и управление логистикой.

- Связь: Женщины играли важную роль в операциях с сигналами, включая радиосвязь. Они служили телефонистками, шифровальщицами и радистками, часто под обстрелом.

- Производство: Экономика военного времени требовала увеличения производства боеприпасов. Женщины работали на заводах, производя боеприпасы, детали для самолетов и другое необходимое военным оборудование.

Влияние на численность военного персонала

К концу 1943 года число женщин, активно поддерживающих военные действия, достигло беспрецедентного уровня. За годы войны общее число женщин, занятых в военной и связанной с войной промышленности, увеличилось более чем на 50 %. К 1945 году их общее число превысило 800 000 женщин, занятых на различных вспомогательных должностях.

Участие женщин в этих сферах позволило более эффективно использовать мужчин-солдат для ведения боевых действий, что способствовало общему успеху военных операций. Их самоотверженность и эффективность сыграли решающую роль в поддержании военных усилий в критические периоды, когда не хватало рабочей силы.

Военнопленные и принудительные работники на военной службе

В 1941 году военнопленные (ППВ) и подневольные рабочие все чаще попадали в ряды советских войск, особенно в самые напряженные периоды Второй мировой войны. Эта практика усилилась в последующие годы, когда Советский Союз столкнулся со значительной нехваткой рабочей силы. Вербовка военнопленных и рабочих часто была принудительной и проводилась в экстремальных условиях. Советские власти стремились максимально использовать людские ресурсы для военных действий.

Военнопленные: методы мобилизации

- В 1941 году Советский Союз захватил большое количество немецких солдат. Поначалу многие из них содержались в лагерях, но к 1943 году ситуация изменилась, и потребность в солдатах стала более острой.

- Советское командование начало оказывать давление на военнопленных, чтобы заставить их присоединиться к военным частям, особенно из Восточной Европы. Им предлагалось сражаться вместе с советскими войсками против нацистской Германии.

- К 1944 году многие военнопленные были включены в состав вспомогательных войск, таких как трудовые батальоны, а затем некоторые из них были переведены в боевые дивизии. В общей сложности в военных операциях было задействовано несколько сотен тысяч бывших военнопленных.

Принудительные работники на военных должностях

- С 1941 по 1945 год Советский Союз в значительной степени использовал принудительный труд для поддержки военных действий. Многие из этих рабочих были призваны с оккупированных Германией территорий, включая военнопленных, политических заключенных и гражданских лиц из различных регионов.

- Рабочие привлекались не только к промышленным работам; некоторые из них были непосредственно зачислены на военную службу в качестве комбатантов или для выполнения логистических функций. В 1943 году подневольные рабочие стали незаменимы при строительстве укреплений, дорог и даже военной техники.

- В 1943-1944 годах число рабочих, используемых в военных целях, неуклонно росло и достигло нескольких миллионов человек. Многие из этих рабочих были поставлены в тяжелые условия, и в случае отказа им грозили страшные последствия.

К концу 1945 года привлечение военнопленных и подневольных рабочих стало важной частью военных действий Советского Союза, что внесло непосредственный вклад в окончательный разгром нацистских войск. Однако условия, в которых эти люди были призваны в армию, отличались принуждением и отсутствием подлинного выбора, что зачастую было вызвано чрезвычайными потребностями военного времени, связанными с мобилизацией.

Психологические и социальные факторы, стоящие за вступлением в ряды вооруженных сил

В 1941 году, когда страна готовилась к предстоящему жестокому конфликту, многие люди откликнулись на призыв, руководствуясь психологическими мотивами и давлением со стороны общества. Огромный рост численности личного состава вооруженных сил был обусловлен необходимостью защищать родину и реагировать на глобальные угрозы. К 1945 году количество солдат достигло беспрецедентного уровня, а масштабные мобилизации значительно расширили ряды армии. Люди шли в армию по разным причинам, в том числе из желания защитить семью, почтить национальную гордость и поддержать личные ценности долга и мужества.

В основе этой массовой вербовки лежало сочетание влияния общества и личных убеждений. В первые годы войны ключевыми мотивами были страх перед вторжением и желание внести свой вклад в военные действия. Для многих это решение было облегчено сильным чувством патриотизма и коллективной ответственности. Число призывников резко возросло, чему способствовала пропаганда, подчеркивавшая лояльность государству и важность национального единства. Образ героя, сражающегося за благородное дело, находил глубокий отклик в коллективном сознании.

С точки зрения психологии, многие люди искали смысл в хаосе военного времени. Армия давала чувство принадлежности и цели, которое находило отклик у людей в период неопределенности. Кроме того, для некоторых армия была средством социальной мобильности, предоставляя возможности, которые, возможно, не были доступны в противном случае. Обещание продвижения по службе, дисциплина и структура привлекали тех, кто искал стабильности в неспокойном мире.

Помимо психологических факторов, значительную роль в призыве играли давление сверстников и социальные ожидания. По мере того как все больше людей записывались в армию, для других становилось нормой следовать их примеру, что приводило к эффекту снежного кома. Семьи, общины и целые города видели, как их сыновья и отцы уходят на фронт, что укрепляло идею о том, что служба в армии необходима и почетна.

В некоторых случаях призывались люди, которые ранее были освобождены от службы по состоянию здоровья или возрасту. Несмотря на огромное давление, большинство новобранцев проявили стойкость и решительность, движимые коллективным духом самопожертвования, который определил эпоху.