- В фильмах регулярно показывают солдат, в том числе и пленных, как людей, необходимых для победы нации. Такое повествование формирует чувство национальной гордости, подчеркивая, что даже те, кого общество может считать нежелательными, способны стать героями, сражаясь за свою страну. Таким образом, превращение этих персонажей из преступников в воинов служит мощным сигналом о силе нации и возможности искупления.

- Когда режиссеры вольно обращаются с историей, например, создают вымышленных персонажей или события, они рискуют посеять в сознании зрителей ложные представления. Фильм, в котором основное внимание уделяется герою-одиночке, чья личная история может затмить более широкую борьбу всех участников, может исказить представление будущих поколений о войне. Со временем такие искаженные повествования могут изменить восприятие прошлого, особенно если они представляют идеализированную или преувеличенную версию событий.

- Одним из ключевых элементов этих фильмов является изображение внутренних битв солдат с их собственным чувством гордости. Акцент часто делается на их героизме, самопожертвовании и чувстве долга перед товарищами и своей страной. Эта гордость призвана вызвать чувство коллективной памяти и общих ценностей, особенно в отношении советской эпохи и ее наследия после Второй мировой войны. С другой стороны, те, кто не поддерживает эти идеалы, часто подвергаются чувству стыда, что может оказать значительное эмоциональное воздействие как на персонажей, так и на зрителей.

- Подчеркивание национальной гордости через героические фигуры

- Конструирование злодея: Кто враг?

- Во многих случаях «враг» изображается в преувеличенных, враждебных формах, подобно нацистам во Второй мировой войне, часто вызывая образы концентрационных лагерей и крайней жестокости. Повествование часто вращается вокруг идеи, что враг — это не только физическая, но и идеологическая угроза, направленная на разрушение основных ценностей российского общества. Тем самым эти фильмы призывают зрителей испытывать гордость за свои исторические победы, даже если они способствуют формированию общего страха или недоверия к другим странам.

- Во многих случаях режиссеры стремятся избежать чистой пропаганды, вставляя в фильм человеческие истории, которые находят отклик на личном уровне. Однако этот хрупкий баланс трудно соблюсти, особенно при изображении суровых реалий боевых действий. Режиссеры могут сосредоточиться на внутренних переживаниях солдата, показывая его в сюрреалистическом, почти сновидческом состоянии, чтобы подчеркнуть его психологическое потрясение. Например, в сценах, рассказывающих о непреодолимых ужасах войны, внимание может быть сосредоточено не только на сражениях, но и на глубоких эмоциональных шрамах, оставленных солдатами, подчеркивая чувство предательства и безнадежности, которое испытывают те, кто находится на передовой.

Изображение солдат в современном российском кино часто попадает в ловушку преувеличенного героизма, который искажает истинную природу конфликта. Хотя желание воздать должное храбрости солдат вполне понятно, многие фильмы предпочитают больше внимания уделять их непобедимости, чем трудностям, с которыми они сталкиваются. Это приводит к тому, что изображение кажется оторванным от реальности. Персонажи, изображающие «победу любой ценой», часто становятся просто символами, а не людьми, что мешает зрителям проникнуться их переживаниями или понять, какой психологический удар война наносит солдату.

Еще один существенный недостаток — отсутствие нюансов в изображении врага. Часто «враг» сводится к безликой, одномерной угрозе. Последствия таких упрощений глубоки, поскольку они препятствуют исследованию моральных сложностей, присущих войне. Такое упрощение не только искажает общественное восприятие, но и способствует формированию опасной бинарной концепции «мы против них», которая не признает общей человечности солдат и гражданских лиц по обе стороны конфликта.

В то же время прославление войны приводит к отстранению от воздействия на гражданскую жизнь. Страдания невинных людей редко подвергаются глубокому анализу. Хотя акцент на самопожертвовании солдата может быть сильным, игнорирование ущерба, наносимого некомбатантам, оставляет без внимания значительный аспект трагедии войны. Более сбалансированное повествование, не уклоняющееся от суровых реалий, с которыми сталкиваются как солдаты, так и гражданские лица, позволило бы глубже понять человеческую цену военных конфликтов.

Современные российские фильмы часто изображают героизм как средство создания единой национальной идентичности. Эти фильмы, особенно те, действие которых происходит во время войны, сосредоточены на изображении доблести обычных людей, которые поднимаются над обстоятельствами. Например, солдаты изображаются героями не только за свою храбрость, но и за верность родине. Этот героический архетип часто связан с идеей защиты своей страны, как в кино советской эпохи, но в том виде, в котором он созвучен сегодняшнему политическому контексту.

В фильмах регулярно показывают солдат, в том числе и пленных, как людей, необходимых для победы нации. Такое повествование формирует чувство национальной гордости, подчеркивая, что даже те, кого общество может считать нежелательными, способны стать героями, сражаясь за свою страну. Таким образом, превращение этих персонажей из преступников в воинов служит мощным сигналом о силе нации и возможности искупления.

Другая частая тема таких фильмов — изображение солдат, воплощающих ценности патриотизма, самопожертвования и моральной целостности. Эти фильмы говорят о том, что благодаря героизму формируется чувство единства, когда люди откладывают в сторону личные конфликты, чтобы служить великой цели. Однако прославление героизма иногда кажется оторванным от жестоких реалий войны, предлагая несколько идеализированную версию военной службы. Критики часто отмечают, что такие фильмы рискуют прославить войну и, как следствие, увековечить цикл агрессии, который игнорирует истинную цену конфликта, особенно для гражданского населения.

Порой эти фильмы переходят в область политической пропаганды, побуждая зрителей принять определенное видение национального величия, часто в ущерб признанию человеческой жертвы войны. Такое изображение героизма в кино может оказать долгосрочное влияние на то, как граждане воспринимают себя по отношению к своей стране. Идея о том, что нация находится в постоянной опасности и что спасти ее можно только с помощью героизма, является повторяющимся мотивом, поддерживающим идентичность государства.

В конечном итоге фильмы, посвященные прославлению героев войны, служат укреплению национальных нарративов, в которых героизм становится символом верности, силы и праведности. Эти фильмы предполагают, что истинным мерилом нации является ее способность порождать людей, способных на героические поступки, будь то солдаты, преступники или гражданские лица. Однако критики утверждают, что такой акцент на героизме, без рассмотрения более сложных аспектов войны, может создать искаженное и разрушительное видение национальной идентичности.

Роль исторической точности в формировании общественного восприятия прошлого

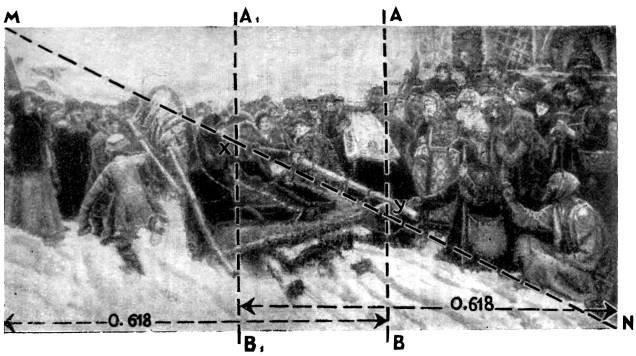

Историческая точность в фильмах существенно влияет на то, как общество воспринимает события прошлого. В контексте советских военных повествований искаженное изображение может изменить коллективную память и общественное понимание. Например, в фильмах, где агенты СМЕРШа изображаются как садисты, образ врага становится одномерным, затмевая сложность реальных событий. Такое искажение истины приводит к расхождению между историческими фактами и изображением, представленным на экране.

Когда режиссеры вольно обращаются с историей, например, создают вымышленных персонажей или события, они рискуют посеять в сознании зрителей ложные представления. Фильм, в котором основное внимание уделяется герою-одиночке, чья личная история может затмить более широкую борьбу всех участников, может исказить представление будущих поколений о войне. Со временем такие искаженные повествования могут изменить восприятие прошлого, особенно если они представляют идеализированную или преувеличенную версию событий.

Один из особых рисков — тенденция стирать вклад обычных солдат в пользу экстраординарных личностей. Смерть солдата в вымышленном контексте может быть представлена как героическое самопожертвование, но это может стереть боль и страдания бесчисленных других людей, погибших в аналогичных обстоятельствах. Реальный опыт потерь, выживания и мужества затушевывается, заменяясь сюрреалистическим, героическим видением, которое отдаляет публику от истинных ужасов войны.

История часто сводится к упрощенным повествованиям, в которых одна из сторон изображается либо как абсолютное зло, либо как абсолютное добро. Такой бинарный взгляд создает искаженную связь с прошлым. Если фильмы показывают только зверства, совершенные противником, не затрагивая сложных моментов конфликта, зрители могут не понять ни тонкостей войны, ни ее более широких социальных последствий. Изображение односторонних конфликтов не позволяет тонко понять причины и последствия такой жестокой борьбы.

Отдавая предпочтение рассказу, а не фактам, фильмы могут непреднамеренно подтолкнуть зрителей к искаженному пониманию истории. Несмотря на важность развлечения, историческая точность в военных фильмах имеет решающее значение для сохранения реалистичного, многогранного взгляда на прошлое, чтобы те, кто пережил это, не были забыты и чтобы уроки истории оставались понятными.

Эмоциональное манипулирование: Гордость и стыд в российском военном кино

Российские кинематографисты часто используют гордость и стыд как инструменты эмоционального манипулирования в своих картинах о военном времени. В этих фильмах солдаты изображаются не как простые жертвы конфликта, а как символы национальной чести и долга. Гордость, особенно в контексте защиты родины, часто подчеркивается как движущая сила для солдат на передовой. Однако эта гордость может превратиться и в разрушительную силу, если сопоставить ее со стыдом за неудачу или отступление.

Одним из ключевых элементов этих фильмов является изображение внутренних битв солдат с их собственным чувством гордости. Акцент часто делается на их героизме, самопожертвовании и чувстве долга перед товарищами и своей страной. Эта гордость призвана вызвать чувство коллективной памяти и общих ценностей, особенно в отношении советской эпохи и ее наследия после Второй мировой войны. С другой стороны, те, кто не поддерживает эти идеалы, часто подвергаются чувству стыда, что может оказать значительное эмоциональное воздействие как на персонажей, так и на зрителей.

Контраст между гордостью и стыдом особенно очевиден в изображении сражений с врагом, где грань между личной честью и национальным долгом часто размыта. Враг изображается не просто как противник, а как олицетворение угрозы ценностям нации, что усиливает эмоциональный накал. Солдаты, не оправдывающие ожиданий героизма, позорят не только себя, но и всю свою страну. Такое изображение побуждает зрителей эмоционально связываться с героями, что способствует более глубокой идентификации с ценностями верности и самопожертвования, несмотря на мрачные обстоятельства, с которыми они сталкиваются.

Во многих фильмах переживания солдат вписываются в более широкий исторический контекст, подчеркивая значимость их действий с точки зрения выживания страны. Такие картины часто вписываются в общую картину триумфа России над трудностями, вызывая у зрителей чувство гордости. Однако для тех, кто терпит неудачу или оступается перед лицом столь сильного давления, последующий позор может быть сокрушительным, поскольку он подрывает не только их личную целостность, но и их место в коллективной истории.

Чтобы понять влияние этих эмоциональных сигналов, важно рассмотреть, как отношения между гордостью и стыдом формируют культурную память о конфликтах. Идея жертвования личной идентичностью ради общего блага занимает центральное место во многих фильмах, и такие изображения могут оказывать длительное влияние на восприятие войны и национальной идентичности разными поколениями.

Отношения между гордостью и стыдом в этих фильмах иллюстрируют сложный эмоциональный рельеф, по которому перемещаются солдаты во время войны. Манипулируя этими эмоциями, режиссеры не только создают мощные повествования, но и влияют на то, как зрители понимают личные и национальные издержки конфликта. Эта динамика будет продолжать формировать изображение войны для будущих поколений, делая баланс между гордостью и стыдом центральной темой российского военного кино.

Использование злодеев и героев для влияния на национальные настроения

Изображение героев и злодеев в кинематографических повествованиях о прошлых конфликтах играет важную роль в формировании национальной идентичности и общественных настроений. В современных российских фильмах четкое разделение между героическими фигурами и силами зла, которым они противостоят, стало более выраженным, чтобы внушить гордость за национальную историю и солидарность. Российские режиссеры часто сосредотачиваются на изображении благородной борьбы солдат, противопоставляя их безликим, безжалостным врагам, — этот прием служит укреплению идеи патриотизма.

Подчеркивание национальной гордости через героические фигуры

В этих фильмах русский солдат изображается как символ непреклонной силы и нравственной целостности. Они показаны как защитники своей родины и часто оказываются в ситуациях, когда им приходится преодолевать огромные трудности. Такой подход, подчеркивающий их самоотверженность и самопожертвование, не только привлекает внимание к доблести солдат, но и укрепляет национальный нарратив борьбы и упорства. Герои, в этом смысле, воплощают ценности верности, чести и любви к родине.

Конструирование злодея: Кто враг?

С другой стороны, изображение врага играет решающую роль в дальнейшем укреплении этих нарративов. Иностранные враги часто характеризуются как безликие, злые силы, единственная цель которых — уничтожить русскую жизнь и культуру. Такое изображение манипулирует коллективной памятью о прошлых конфликтах, таких как Вторая мировая война, чтобы создать образ врага, который должен быть побежден любой ценой. Злодей — не просто военный противник, а символ всего, что угрожает русскому образу жизни. Такая стратегия, хотя и создает четкое различие между добром и злом, может непреднамеренно способствовать формированию опасного представления о «мы против них», которое может повлиять на национальное единство и долгосрочные отношения с другими странами.

Во многих случаях «враг» изображается в преувеличенных, враждебных формах, подобно нацистам во Второй мировой войне, часто вызывая образы концентрационных лагерей и крайней жестокости. Повествование часто вращается вокруг идеи, что враг — это не только физическая, но и идеологическая угроза, направленная на разрушение основных ценностей российского общества. Тем самым эти фильмы призывают зрителей испытывать гордость за свои исторические победы, даже если они способствуют формированию общего страха или недоверия к другим странам.

Со временем такое изображение может привести к сужению мировоззрения, когда представление о враге становится настолько жестким, что теряются нюансы истории и реальной геополитики. Хотя фильмы стремятся почтить память тех, кто сражался и умирал за Родину, они также рискуют создать искаженное представление о событиях прошлого и потенциальных будущих конфликтах. Такое смешение исторического повествования с текущими политическими целями может повлиять на то, как молодые поколения смотрят на мир и свое место в нем.

Как режиссеры балансируют между художественным самовыражением и политической повесткой дня

Режиссеры, работающие в сфере военного кино, часто сталкиваются с непростой задачей — передать как эмоциональную глубину своих персонажей, так и тяжелый политический вес тем, которые они исследуют. Стремясь к достоверному изображению переживаний солдат, они должны также учитывать национальный нарратив, который они представляют, и который часто переплетается с политическими мотивами.

Во многих случаях режиссеры стремятся избежать чистой пропаганды, вставляя в фильм человеческие истории, которые находят отклик на личном уровне. Однако этот хрупкий баланс трудно соблюсти, особенно при изображении суровых реалий боевых действий. Режиссеры могут сосредоточиться на внутренних переживаниях солдата, показывая его в сюрреалистическом, почти сновидческом состоянии, чтобы подчеркнуть его психологическое потрясение. Например, в сценах, рассказывающих о непреодолимых ужасах войны, внимание может быть сосредоточено не только на сражениях, но и на глубоких эмоциональных шрамах, оставленных солдатами, подчеркивая чувство предательства и безнадежности, которое испытывают те, кто находится на передовой.

В то же время многие фильмы попадают в ловушку чрезмерного упрощения или идеализации врага. Это часто приводит к тому, что противники изображаются монолитно, иногда их представляют как теневые фигуры, представляющие большую угрозу, а не как отдельных людей. Такие образы могут помочь упростить сложное повествование, но они рискуют исказить реальность конфликта и укрепить негативные стереотипы. Некоторые режиссеры выбирают более сбалансированную точку зрения, стремясь показать человечность тех, кто находится по обе стороны конфликта, другие же придерживаются четкого разделения на героев и злодеев, согласуясь с политическим повествованием, которое они стремятся продвигать.

Еще одна частая дилемма, с которой сталкиваются кинематографисты, — решить, как изобразить влияние войны на гражданское население и общество в целом. Во многих фильмах акцент смещается на идею защиты родины, что часто отражает взгляды солдат как защитников своих семей и общин. Однако такое изображение может оставить мало места для рассмотрения более широких последствий конфликта для некомбатантов. Проблема заключается в том, чтобы показать разрушения и страдания, не прибегая к излишне драматичным или пропагандистским образам. Некоторые режиссеры предпочитают показывать, как обычные граждане, в том числе бывшие заключенные или перемещенные жители, попадают под перекрестный огонь, привлекая внимание к долгосрочным последствиям военных действий.

В заключение следует отметить, что процесс балансирования между художественным выражением и политическими соображениями — это тонкая грань, требующая постоянного внимания. Режиссеры должны пройти через лабиринт этических решений, начиная с изображения психологических кризисов солдат и заканчивая изображением «врага» и мирных жителей. Соблюдение правильного баланса может дать зрителям более тонкое понимание реалий войны, избегая при этом откровенного политического манипулирования.

Зрительский прием: Что на самом деле извлекают российские зрители из военных фильмов

Российские зрители часто относятся к фильмам на военную тематику со сложной смесью ностальгии и скептицизма. Эти фильмы, отражающие в первую очередь идеалы советской эпохи, вызывают воспоминания о национальной гордости и исторических травмах, но также поднимают неудобные вопросы о современном состоянии идентичности страны.

Многие современные военные фильмы сосредоточены на героическом повествовании, не затрагивая страдания простых людей, оказавшихся втянутыми в конфликт.

У зрителей остается ощущение, что они являются частью национального наследия, но зачастую без критического осмысления, необходимого для понимания всего масштаба исторической травмы.

- В фильмах часто не рассказывается о тех, кто не принимал непосредственного участия в сражениях, — например, о мирных жителях и заключенных в концентрационных лагерях, которые пережили ужасы за линией фронта.

- Сосредоточившись на прославленном прошлом, эти фильмы не дают места для диалога о современных моральных или геополитических кризисах, которые многие считают жизненно важными в эпоху политической неопределенности.

- Изображение врагов, особенно в фильмах, посвященных Второй мировой войне, также остается чрезмерно упрощенным. Представление о том, что все враги были жестокими и злыми, без каких-либо нюансов относительно мотивов или условий, в которых они находились, ограничивает способность зрителей критически относиться к истории. Отсутствие представления обеих сторон как многогранных человеческих существ не позволяет глубже понять человеческую цену конфликта.

- Кроме того, отсутствие современных военных вопросов, таких как этические последствия современных войн, ограничивает потенциал этих фильмов, чтобы вызвать отклик у нынешних зрителей. Зрители часто чувствуют себя оторванными от идеалов фильмов, потому что они не отражают реальных, современных проблем, с которыми сталкиваются российские военные и их солдаты, действующие в совершенно иных геополитических условиях.

Есть также ощущение, что в фильмах не показана моральная сложность современных конфликтов, где невинные мирные жители могут быть такими же жертвами войны, как и солдаты. Отсутствие таких соображений оставляет зрителей с упрощенным и устаревшим мировоззрением, которое не способствует самоанализу и более тонкому пониманию влияния войны на общество.

Российские кинематографисты, продолжающие исследовать темы войны, должны подумать о том, как интегрировать современные проблемы и очеловечить все аспекты конфликта, от солдат на фронте до мирных жителей, чьи жизни навсегда изменились. Только так эти фильмы останутся актуальными для современной аудитории и будут способствовать более честному и всестороннему диалогу о прошлом страны и ее месте в современном мире.